© 2019 Аллан ЯНГ

МАиБ 2019 — №1 (17)

DOI: http://doi.org/10.33876/2224-9680/2019-1-17/01

Ссылка при цитировании:

Янг А. (2019) Некоторые выводы для социальной антропологии из медицинских представлений и практик. Медицинская антропология и биоэтика, № 1(17).

Аллан Янг – почетный профессор (Professor Emeritus)

кафедры социальных исследований медицины

в Университете МакГилл

(Канада)

https://orcid.org/0000-0003-2291-6952

*Перевод выполнен при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00434-ОГН-А

Ключевые слова: медицинские представления, медицинские практики, медицинская антропология, исследования смыслов / значений, интерпрета-тивный поворот, профессиональные этиологии, народные этиологии, онтологические последствия болезни, ритуал, драматургическое событие

Аннотация: В статье классик медицинской антропологии Аллан Янг выполнял одновременно две задачи. Признавая, что наши представления о феномене болезни полностью опосредованы биомедицинскими категориями, автор пытается уйти от понимания этих феноменов в рамках того, что называется «западной» или «научной» парадигмой, и найти способ более нейтрального описания. Другая цель автора – вписать медико-антропологические исследования в исследования социального в целом, в том числе в изучение коллективных представлений (Durkheim 1915), символов и ритуалов (Turner 1967, Geertz 1966). Он показывает, что некоторые эпизоды болезни выполняют ту же онтологическую роль, что и религиозные представления, и ритуалы – сообщают и подтверждают важные идеи о реальном мире. Помимо онтоло-гических, медицинские представления и ритуалы решают практические и социальные задачи: с одной стороны, пытаются облегчить симптомы болезни, с другой – дать оправдание больному за девиантное поведение (к которому, следуя Толкотту Парсонсу, автор относит болезнь). В последнем разделе Аллан Янг уделяет внимание драматургической форме, в которой разворачиваются эпизоды тяжелых острых заболеваний. Как драматургическое событие болезнь противопоставлена повседневной жизни и отмечена экстраординарными эмоциями; её участники вписаны в небольшое число заранее заданных ролей; кроме того, болезнь придаёт связанность миру событий и переживаний, которая в рутинных обстоятельствах отсутствует или остается неявной.

Медицинские представления и практики той или иной группы людей продолжают существовать, так как отвечают на инструментальные и моральные императивы и являются эмпирически эффективными. Это не то же самое, что сказать, что они являются эффективными с точки зрения западных медицинских понятий или что они всегда приносят те результаты, на которые надеются люди. Эмпирическая эффективность этих практик имеет важные онтологические последствия, поскольку даёт возможность событиям болезни1 передавать и подтверждать существующие представления о реальном мире2.

Существует два разных подхода к изучению медицинских представлений и практик. Первый подход концентрируется на том, как традиционные медицинские практики и специфическое социальное и экологическое окружение воздействуют на эпидемиологию болезни (disease) (см. Fabrega 1972: 196–206). В этой статье я ограничусь вторым подходом, который нацелен на то, чтобы понять, что медицинские представления и практики значат для людей, которые их придерживаются и исполняют. Короче говоря, мои тезисы заключаются в следующем: (1) Люди поддерживают медицинские традиции, потому что они ожидаемым образом воздействуют на нежелательные биологические состояния и помогают эффективно справляться с деструктивными воздействиями. (2) Следствием этих предпочтений является то, что некоторые события болезни выполняют также онтологическую роль – сообщают и подтверждают важные идеи о реальном мире – аналогичную той, которую Дюркгейм (Durkheim 1915: 387), Гирц (Geertz 1966: 29–34), Тёрнер (Turner 1967: 27–29) и другие придавали религиозным представлениям и ритуалам.

Препятствия в интерпретации медицинских представлений и практик

Большинство работ, описывающих, что медицинские представления и практики значат для людей, которые их сохраняют и исполняют, концентрировались на таких феноменах, как колдовство (witchcraft, sorcery) и одержимость (possession), тесно связанных с событиями болезни. За некоторыми важными исключениями (напр. Turner 1964, Spiro 1967, Harwood 1970, Crapanzano 1973), эти исследо-вания обращаются к медицинским традициям несистематично, как к зависимым переменным, нужным для того, чтобы прояснить какую-то другую концептуальную категорию. Исследователи не уделяли большого внимания тому, чтобы вписать выбранные недуги в общую матрицу диагностических и терапевтических классификаций и техник. Поэтому остается непонятным, какие альтернативные диагнозы и терапии медицинская система позволяет присвоить этому набору признаков, какие еще социально значимые последствия в нем заключены, каковы правила, по которым ставятся под сомнение конкурирующие диагнозы, и как ими можно манипулировать во время события болезни. В одних случаях болезни описываются так, что создается впечатление, что их течение было неизбежным, а придаваемые им значения – однозначны. В других случаях их описывают столь неполно, что сложно понять, что происходит с точки зрения локальной (эмической) медицины (напр. Lewis 1969: 198, 208, 211–213).

Еще одна проблема в исследованиях – это неправильное применение западной медицинской парадигмы3, которая доминирует над интересами тех, кто болен, тех, кто лечит, и тех, кто волнуется, что может заболеть. Это означает, что они формируют свои вопросы и организуют своё поведение так, чтобы найти, устранить, остановить, смягчить или предотвратить симптомы болезни, которые нарушили или грозились нарушить каждодневный ход жизни. В двух словах, их интересы фокусируются на эффективности медицинских представлений и практик. Благодаря тому, что те представления и практики, которые связаны с профилактикой, диагностикой и терапией, составляют наибольшую часть усилий группы, направленных на понимание недуга и совладание с ним, они должны быть неотъемлемой materia prima антрополога, исследующего болезнь. Некоторые исследователи, однако, выходят за пределы внимания к медицинской парадигме изучаемого сообщества и видят в западной или «научной» парадигме универсально полезное средство для анализа того, что люди делают в связи с болезнью. Одним из недостатков такого допущения является то, что оно побуждает ученых заниматься предметом своего анализа лишь фрагментарно, в соответствии с классификациями и интересами западной парадигмы. Часто это принимает форму анализа эффективности некоторых распространенных терапевтических техник, как, например, в исследованиях «примитивной психотерапии» (напр., Kiev 1968, 1973; Holland and Tharp 1964). Другим недостатком является то, что западная парадигма может объяснить, почему люди придерживаются тех представлений и практик, которые она считает эффективными, но не может ответить на вопрос, почему сохраняются другого рода представления и практики (напр., Hsu 1955, Seijas 1973)4. Это, как я покажу, связано с тем, что западная парадигма неправильно трактует их эмпирический характер (ср. Erasmus 1961: 22–23, 31–56, 276 о понятии «интерпретация частоты»; Alland 1970: 124–132, 183–187 о кибернетической интерпретации «хороших» и «плохих» теорий).

Как можно определить поле нашего интереса, не прибегая к западной медицинской парадигме? Хотя достаточно разумно предположить, что представления и поведение можно назвать «медицинскими», если они каким-то образом отсылают к болезни, останавливаться на этом определении мы не можем, так как наши допущения о недуге в этом случае остаются нераскрытыми. Необходимо поставить следующий вопрос: что именно означает «недуг» (sickness)? Повседневное определение этого понятия не годится, так как оно стало продолжением практических традиций западного врачевания (healing arts) и приняло свой институциональный вид в западной медицинской профессии. Что нам требуется, так это понятие болезни, согласующееся с теми аналитическими понятиями, которые антропологи используют, чтобы изучать другие институты и этнографические категории5. Оно должно использоваться для кросс-культурных сравнений и быть связано с фактами, которые являются примерами социального поведения.

На данной стадии моего рассуждения невозможно лаконично определить болезнь, но будет полезно изложить ключевые допущения, на которых это определение основано. (1) Именноуникальность больного выделяет медицинские представления и практики среди других институтов и этнографических категорий. (2) «Недуг» (sickness) – это социально узнаваемое поведение больных людей, и антропологи могут изучать его без обращения к причинам (в частности, биофизическим), лежащим за пределами культуры (3) Наиболее эффективным образом антрополог мог бы концептуализировать болезнь как тип социально неодобряемого поведения, подразумевающего отмену или риск отмены привычных обязательств. Однако этому препятствует то, что каждый раз событие болезни сопровождается некоторыми оправдывающими обстоятельствами (exculpation). Оправдание обычно происходит в терминах биофизического детерминизма (см.: Fabrega 1970a: 395–397; Evans-Pritchard 1956: 99–100, 103–105, 177–196, 222; Middleton 1960: 79–80, где примеры биофизического детерминизма особо не отмечены), иногда – через действия сущностей, внешних по отношению к больному человеку, но всегда – через определенный механизм, который снимает или отдаляет ответственность за поведение больного человека от его собственной воли6.

В следующих двух разделах я показываю, что нужно начинать с анализа мотивов больных и иных заинтересованных лиц, если мы хотим объяснить, почему люди придерживаются тех или иных представлений и практик. Когда мы следуем этому правилу, мы видим, что эти мотивы направлены на решение двух задач. Первая – практическая или инструментальная: необходимость изменить или предотвратить некое нежелательное состояние, болезнь. Люди исполняют медицинские практики, потому что они эмпирически эффективны. Я попытаюсь показать, что это не значит, что: (1) эти практики эффективны с точки зрения западных медицинских понятий, или (2) эти практики всегда приносят результаты (например, ремиссию симптомов), на которые сами люди надеются. Поскольку практические объяснения подобного рода могут дать только категорические объяснения (то есть почему определенная категория людей придерживается определенного класса представлений), далее в статье будут рассмотрены социальные причины сохранения этих представлений и практик.

Практические объяснения

Практические объяснения отвечают на вопрос о том, почему медицинские представления и практики работают, как они меняют положение больного в сторону более желательного состояния. Западная медицинская парадигма объясняет, почему врач или ученый верит в то, что медицинские практики работают. Но это лишь один тип практических объяснений, и я надеюсь показать, что часто он не важен для понимания практических объяснений, создаваемых людьми, не знакомыми с западной парадигмой. Прежде чем перейти к этим практическим объяснениям другого рода, следует пояснить значение слова «работа». Применительно к практическим объяснениям «работа» означает способность намеренно менять реальный мир определенным наблюдаемым образом, приводить к определенного рода результатам, которых ожидают акторы. С одной стороны, это может означать то, на что люди надеются; что бы они хотели, чтобы произошло. С другой стороны, «работа» может значить то, что люди ожидают: это произойдет, независимо от того, улучшится ли ситуация больного в результате действий целителя/врача или нет. Хотя надежды и ожидания сосуществуют во всех случаях, когда имеет место терапия или профилактика, важно отметить, что они независимы друг от друга. Лечение иногда работает в смысле исполнения надежд или медицинских задач больного человека и его семьи; иногда оно возвращает больного к состоянию улучшенного здоровья. Однако нельзя ожидать, что даже самый профессиональный врач / целитель, обладающий, по общему мнению, эффективной терапией против болезни (которую он(а) может правильно диагностировать), может при этом контролировать все патогенные и биофизические факторы, которые могут воздействовать на больного во время события болезни. Более того, известно, что некоторые терапии эффективны только в небольшом количестве событий, при которых их применение признано уместным. С другой стороны, установленное лечение всегда может работать в том смысле, что оно соответствует ожиданиям больного человека и его родни, согласно которым оно должно принести определенные результаты предсказуемым образом. (Конечно, неопытный целитель/врач может потерпеть неудачу и в этом втором смысле тоже.) Иллюстрацией этого может служить то, как амхара (группа, проживающая в высокогорной Эфиопии) лечат заболевание, называемое сетир (setir). При этом заболевании часты жалобы, которые мы могли бы перевести как «вода на колене» и «вывихи в области колена». С точки зрения амхары, болезнь возникает, когда кровь собирается в области колена, затем становится застойной и густой и нарушает расположение связок (jimat: термин, который включает в себя вены, артерии, сухожилия и связки), благодаря которым конечности движутся во время нормальной деятельности. Сетир обычно лечится с помощью терапевтического массажа (чтобы восстановить правильное положение связок) и кровопускания (чтобы удалить вторгнувшуюся кровь, которая сместила связки). Во время терапевтической процедуры у больного берут три чаши крови, каждая размером с рог животного, и выливаются в таз, уже частично заполненный водой. После окончания операции целитель осматривает таз на наличие застойной крови, которая была причиной болезни. (Согласно западной медицинской науке, «застойная кровь», которую целитель обнаруживает в своем бассейне, на самом деле является коагулированной (свернувшейся) кровью; учитывая то, как он собирает и хранит ее, она неизбежно сворачивается.) Терапия сетир иногда работает в том смысле, что состояние больного быстро улучшается, человек полностью встаёт на ноги; и работает всегда в том смысле, что она производит темную кровь, которую ожидают увидеть больной, его родственники и целитель.

Важным ограничением западной медицинской парадигмы, когда она используется для объяснения не-западных медицинских традиций, является то, что она учитывает только одно из значений «работы» – достижение желаемых результатов. Тем не менее, невозможно понять концепции болезни в этих медицинских системах, не принимая во внимание также второе значение работы. Терапия – это не только средство лечения болезни, но, что не менее важно, это средство, с помощью которого определенные, поименованные виды болезней определяются и получают культурно узнаваемые формы. Большинство болезней известны через комбинацию признаков, которые включают в себя как те, что возникают «спонтанно» как часть состояния больного, так и биофизические признаки, которые целителям удается выявить в ходе события болезни. Так, например, сетир понимается и объективируется не только через поведение больного и его словесные описания собственной боли, но и через застойную кровь, производимую в ходе кровопускания7.

Даже если мы решим сосредоточиться на вопросе о том, насколько хорошо традиционная медицинская практика достигает желаемых результатов, западная медицинская парадигма и здесь не может служить надежным проводником. Подменяя мнение участников суждением врача или ученого, парадигма заставляет предположить, что традиционная практика выполняет медицинские задачи людей реже, чем это происходит в реальном мире. Здесь я имею в виду события болезни, когда больной выздоравливает, хотя западная медицинская наука и утверждает, что используемые методы лечения в данном случае не могли сыграть никакой положительной медицинской роли8. Согласно западной парадигме, эти события – примеры острых самоограничивающихся заболеваний, временных симптомов или этиологических ошибок.

Острые самоограничивающиеся заболевания (acute self-limiting ailments) протекают характерными короткими курсами, которые заканчиваются либо полной ремиссией симптомов, либо смертью больного человека. Если в конкретном случае не используется научно доказанная терапия, то его исход зависит, главным образом, от конституции больного и вирулентности патогенного организма, который его поражает. Грипп и холера являются примерами самоограничивающихся заболеваний. Эти болезни контрастируют с хроническими (например, ревматизм) и прогрессирующими заболеваниями (например, проказа), а также болезнями, при которых смертность приближается или достигает ста процентов (например, бешенство). Врéменные симптомы (transient symptoms) в основном связаны с определенными заболеваниями, вызванными паразитами. Например, в течение первых пяти или шести месяцев инфекции шистосомозом, церкарии перемещаются от места заражения к сердцу и легким хозяина, а затем в кишечник, почки, мочевой пузырь и часто в другие органы. При достижении каждого органа возникают особые симптомы: неприятное воспаление кожи; астматическое состояние; спазмы в животе, кровавая диарея и лихорадка; ненормальное мочеиспускание. По мере продвижения паразитов каждый набор симптомов исчезает. В то время как западная парадигма описывает последовательность этих симптомов как выражение одного синдрома, традиционные нозологии склонны к тому, чтобы рассматривать каждый набор симптомов как этиологически отдельную болезнь (Nissimov 1966; см. также Fabrega 1970a: 406).

Поскольку, по-видимому, в большинстве обществ события болезни, особенно те, которые считаются серьезными в данной группе, подразумевают некоторую форму медицинского вмешательства (хотя и не обязательно в форме медикаментов), людям трудно принять во внимание либо самоограничива-ющийся характер определенных заболеваний, либо кратковременность определенных симптомов. В этих обстоятельствах люди обычно связывают ремиссию симптомов заболевания со своими медицинскими практиками. Процент успешных излечений также увеличивается благодаря тому, что в некоторых обществах традиционные (по крайней мере, опытные) целители отказываются от лечения больных, когда, по их мнению, прогноз особенно неблагоприятен (например, Fabrega 1970a: 400, 403; Neumann et al. 1971: 141; Dansen 1973: 140).

Случаи «этиологических ошибок» работают аналогичным образом. С точки зрения западной медицинской парадигмы, этиологические ошибки возникают, когда люди путают безобидное воздействие с тем, которое медицинская наука классифицирует как патогенное. Здесь, как полагают, обе силы, часто не отличимые друг от друга, одинаково способны вызвать один и тот же недуг. Поскольку терапия, как правило, сопровождается каким-либо этиологическим событием, терапию считают эффективной, когда у больного не проявляются симптомы заболевания или, по крайней мере, серьезные симптомы. Например, амхара называют недуг, который мы называем «бешенством», «болезнью плохой собаки». Хотя эта болезнь нозологически (то есть, в соответствии с ее симптомами) идентична бешенству, этиологически(то есть, в соответствии с ее причинами) она им не является. Началом этой болезни считается укус «плохой» собаки или даже контакт с ее слюной. «Ошибка» амхары состоит в том, что они называют плохой любую собаку, у которой из пасти идет пена, которая кусается без повода и действует беспорядочно и неконтролируемо, – на самом деле, лишь меньшая часть таких животных страдает бешенством. Однако, поскольку собаку убивают, если удается ее поймать, амхара не могут наблюдать, что она болеет двумя разными заболеваниями. Следовательно, терапия амхары «работает» в большинстве событий этой болезни, ведь в большинстве событий больного человека кусает собака, не болеющая бешенством.

Таким образом, во время болезни люди получают медицинские доказательства, соответствующие их ожиданиям. Конечно, это не объясняет, как люди согласовывают свои представления о болезни и исцелении с примерами, когда их методы лечения и профилактики не работают. Этот момент долгое время интересовал антропологов, начиная с концепции мага как ученого Джеймса Фрейзера и заканчивая сравнением африканской магии с западной наукой Робина Хортона (Horton 1967). Та линия рассуждений, которой я следую, заключается в том, что люди редко считают, что неэффективность терапии бросает вызов их взглядам на медицинскую систему или космологическим идеям, с которыми она связана. Они либо игнорируют очевидные конфликты, откладывая принятие любых суждений, которые не являются неизбежными и не имеют практических последствий; либо они считают, что эти неудачи подтверждают, а не оспаривают эти предположения.

Для того, чтобы объяснить, как люди игнорируют проблему, создаваемую эмпирической неудачей, стоит провести различение между «систематизирующим мышлением» и «повседневным мышлением» (см. Schutz 1962: 229–234 о различиях между научным мышлением и повседневным мышлением; также Berger & Luckmann 1966: 22–28, 65, 77–79, 110–111). Систематизирующее мышление намеренно стремится к согласованности. Его цель состоит в том, чтобы построить систему идей, в которой существование одного понятия не противоречит существованию каких-либо связанных понятий. Для этого типа мышления важно согласовывать то, что его допущения и предпосылки говорят о / предвидят в реальном мире, с тем, что на самом деле происходит. Систематизирующее мышление может быть либо строго логичным, либо просто стремиться к некоторого рода согласованности, но его интересы всегда связаны с пониманием всей области феномена, и оно лишь отчасти заинтересовано в объяснении конкретных случаев. Систематизирующая мысль, как я только что ее описал, часто ограничивается категориями тех, кто считается в данной культуре специалистами, и они склонны использовать эти категории лишь в тех феноменологических областях, которые составляют их профессиональные интересы. Как именно такая специализация будет институционализирована в обществе и какова будет её феноменологическая область – космология, патология или социология – сильно варьируется от общества к обществу. На самом деле, нельзя рассчитывать на то, что у каждого общества будут специалисты такого рода. Систематизирующее мышление может быть необходимым условием для достижения технологического господства в выбранной области, или оно может служить когнитивным стилем (Schutz 1962: 230), который приобретают люди, осваивающие специальность. За пределами этих сфер такое мышление, скорее всего, будет встречаться редко; на его месте мы находим повседневное мышление.

Повседневное мышление занято случайными и прагматичными вещами. Оно фокусируется на обстоятельствах, которые влияют или могут повлиять на жизнь человека в будущем; оно ограничивает интересы человека тем, как он может воздействовать на эти обстоятельства. Повседневное мышление не отмечено сознательным стремлением к непротиворечивости за пределами тех обстоятельств, в которые его вовлекают повседневная деятельность и заботы. В повседневном мышлении то, что западная парадигма называет эмпирическими неудачами, интерпретируется в практическом и конкретном контексте, а не как проверка определенной медицинской системы. Для непрофессионала, который участвует в событии болезни, неудачная терапия может считаться важной, поскольку предлагает диагностическую информацию, указывающую на более эффективную терапию и более подходящую категорию врача / целителя (например, Lieban 1967: 121).

Ничто из этого не означает, что повседневное мышление не способно распознать противоречия или, по крайней мере, двусмысленности в том, как медицинские верования и практики работают в реальном мире. Но существует множество причин, по которым это не приводит к подрыву концептуальной системы. Отсутствие у обывателя мотивов для того, чтобы задаваться такими вопросами, – пожалуй, самая распространенная причина. Во многих обществах вторая причина заключается в том, что обыватель готов предположить, что наблюдаемые им противоречия – кажущиеся, а не реальные, что они являются результатом его собственных ошибочных и неполных знаний, и что в уме эксперта они могут быть удовлетворительно объяснены (ср. Barnes 1969: 97, 1974: 64). Готовность непрофессионала положиться на мнение специалистов возможна только в тех обществах, где значительный объем медицинских знаний, относящихся к серьезным болезням, можно назвать эзотерическим (то есть тайным или привилегированным знанием особых людей) и где обладатели эзотерического знания способны продемонстрировать свои необычные медицинские способности. С социологической точки зрения, наиболее важным препятствием для доступа неискушенного человека к эзотерическим знаниям является профессионализация знаний. Такая ситуация имеет место, когда специалистам дана возможность устанавливать и поддерживать свои собственные условия для отбора, обучения и привлечения новых специалистов, а также когда они могут устанавливать и применять собственные стандарты поведения для существующих специалистов. С точки зрения обывателя, недоступность эзотерических знаний, скорее всего, объясняется теми обстоятельствами, что (1) они слишком заумны и сложны для понимания; (2) опасно получать или обладать такого рода знаниями, так как они связаны с патогенными и / или морально запрещенными силами; (3) не существует устоявшихся и приемлемых способов, с помощью которых непрофессионал мог бы объяснить свои интересы потенциальному источнику знаний, мог бы договориться о цене, успешно обменяться информацией, а также проверить его утверждения удовлетворительным для себя образом (например, Spiro 1967: 29, 230–231, 235, 241; Young 1975a).

В традиционном обществе повседневное мышление как способ понимания медицинских представлений и практик обычно сопровождается так называемым «некритичным» отношениемк допущениям концептуальной системы (см. Horton 1967: 155–187; Polanyi 1958: 286–294). Важной причиной такого отношения является то, что эти допущения не ставятся под сомнение конкурирующими медицинскими представлениями и практиками. Стоит отметить, что отсутствие конкурирующих медицинских систем не обязательно означает отсутствие другихмедицинских систем. Если мы хотим определить медицинскую систему в соответствии с уникальностью ее верований и практик (или, проще говоря, уникальностью ее этиологий), мы можем найти много обществ, в которых существует более одной такой системы. Готовый пример – сосуществование аюрведы, унани и западной медицины в Индии; однако сюда также подходят и племенные общества, которые находились под влиянием воинствующих западной и исламской систем. Когда мы изучаем эти разнообразные представления и практики в том виде, в котором люди их действительно используют и понимают, становится очевидным, что в целом речь идет не о конкуренции или противоречии, но об «ассимиляции» или «конкретизации».

Ассимиляция относится к тем случаям, когда люди используют определенные ранее незнакомые медицинские практики; однако, в той степени, в какой они осознают чужеродность медицинских представлений, они пытаются совместить их с гомологичными понятиями в своей собственной медицинской системе (например, Lieban 1967: 95–96; Lesli 1973: 226–229; см. Fabrega 1971a: 39–40; Jansen 1973: 83). Есть три пути для конкретизации этих представлений и практик. (1) Люди верят, что чуждая медицинская система располагает истинными знаниями об этиологии, но эта этиология может объяснять только «новые» болезни, а не те, которые уже включены в их народную систему (например, Cassell 1955: 31; Lieban 1967: 96–97 ; Neumann et al. 1971: 141). (2) Люди полагают, что некоторые из практик другой системы эффективны, но только для лечения: (а) симптоматических жалоб (поскольку полное излечение требует устранения причины заболевания, и только традиционные меры могут это сделать [например, Nash 1967: 136, 139; Gonzalez 1966: 125; Tenzel 1970: 379]) или (b) одной из категорий симптоматически ясной болезни (см. различение, которое делает Гулд, между «критическими нарушениями, приводящими к потере трудоспособности» и «хроническими нарушениями, не приводящими к потере трудоспособности» [Gould 1957; также Lesli 1973: 239]). (3) Люди считают, что другая медицинская система создаёт этиологии, которые эмпирически верны, но применимы лишь к определенным категориям людей. Часто такого рода конкретизация происходит в контексте культа одержимости, члены которого верят в духов, вызывающих болезнь, но отличающихся от духов, призванных поддерживать доминирующий моральный порядок. Такие культы одержимости нередко набирают своих членов только из определенных слоев общества. Для этих людей значение культа со временем затмевает ту роль, которую ортодоксальные медицинские представления и практики имели в их жизни до того, как духи культа заставили их пройти посвящение (Lewis 1971: 32, 118–126). Ассимиляция и конкретизация являются взаимодополняющими способами взаимодействия с другими медицинскими системами.Например, люди, не практикующие культ цур среди амхара, конкретизируют верования и практики, относящиеся к этому культу, вместе с тем они ассимилируют предсказательные силы культовых шаманов в их собственную медицинскую систему (см. Barnes 1969: 97–101).

Перейдем к финальному пункту этого аргумента. Даже когда люди понимают, что методы лечения и профилактики регулярно терпят неудачу в лечении или профилактике болезни; даже если они решают не игнорировать последствия неудачи и не доверять ее интерпретацию специалистам, существуют общие причины, по которым их допущения остаются неизменными. Я ограничу свое обсуждение серьезными заболеваниями, которые часто не удается вылечить, и не буду учитывать лёгкие заболевания, заболевания со смертностью или хронизацией, приближающимися к 100%, а также заболевания, против которых традиционные лекарства в целом хорошо работают. Хотелось бы выдвинуть следующий тезис: хотя научные критерии доказательства требуют больше, чем простого правдоподобия, в традиционных медицинских системах условие правдоподобия представляется достаточным. Истинным можно считать любое объяснение, если нельзя доказать, что оно ложно. Отчасти правдоподобие возникает из-за тенденции искать в качестве причины серьезного заболевания целенаправленную и часто антропоморфную силу, которая (1) обычно выбирает свою жертву в соответствии с моральными и социальными критериями, а не универсально биофизическими; а также (2) как правило, не подчиняется тому, что в логике называется «законом непротиворечия» (см. Cooper 1973). В научной этиологии мы утверждаем, что, если мы называем объект «А», он не может быть «А» и «не-А» одновременно. Если это вирус, он не может быть бактерией или амебой. Но в народных системах четкие различения часто невозможны, потому что каузальные силы могут появляться во многих, иногда непредсказуемых, формах, включая те, которые обычно считаются безвредными или случайными.

Помимо полиморфности и способности воздействовать через объекты, в обыденной жизни не связанные с болезнью, возбудители болезней в народных системах часто вызывают широкий спектр симптоматических жалоб. В этом есть неясность и неопределенность, которые сопротивляются тем аналитическим рассуждениям, с которыми предпочитает работать ученый-эмпирик. Именно эта неопределенность важна для моего главного тезиса. В описанных мною обстоятельствах единственный способ понять событие болезни – это исходить из отдельного события и рассуждать о нём после того, как оно произошло. Поскольку возбудитель болезни также обладает целенаправленным и антропоморфным характером, поскольку он заинтересован в том, кем является больной и как он себя ведёт, правдоподобность этиологии часто зависит от того, можно ли найти веские причины, объясняющие, почему этот возбудитель выбрал этогочеловека (например, Marshal 1969: 379). «Концептуальная система в силу того, что она содержит так много противоречий в теории, дает возможность найти решение любой ситуации в соответствии с логикой ex post facto… Одним словом, концептуальная система как таковая приобретает «систематический характер» только в контексте действия…» (Pitt-Rivers 1970: 194; см. также Barnes 1974: 62).

Традиционные медицинские системы не только дают правдоподобные объяснения, когда они необходимы, они также предоставляют эмпирические доказательства в поддержку этих объяснений. Действительно, с практической точки зрения объяснение можно считать верным, только если может быть продемонстрировано, что оно таковым является. Здесь я хочу отметить, что доказательства, соответствующие ожиданиям людей, возникают двумя путями. Я уже писал о первом способе: лечение вызывает ожидаемые признаки, независимо от того, действительно ли оно исцеляет. К этому теперь можно добавить второй способ, который, хотя и не является универсальным, кажется широко распространенным. Зачастую в случае серьезных самоограничива-ющихся заболеваний доказательства появляются как неизбежное следствие общего набора предпосылок: (1) Все события болезни заканчиваются таким образом, который можно объяснить, взвесив баланс сил (терапевтических и патогенных), действующих в течение события. (2) Сила целого класса патогенных агентов или целого класса целителей не считается однородной. Некоторые духи более могущественны, или, по крайней мере, более жестоки либо решительны, чем другие; так же, как некоторые целители, имеют более сильные средства или более услужливых духов, чем другие. (3) Относительную силу конкретного целителя нельзя оценить заранее, но только в зависимости от того, как она взаимодействует с силами конкретного патогенного агента (например, Ozturk 1964: 350–351, 353–354, 360–361). В менее распространенном варианте этого расчёта способность влиять на благополучие людей не дифференцирована, и одни и те же источники силы могут быть использованы и для того, чтобы вызывать болезнь, и для того, чтобы лечить. Так, например, хотя духи-помощники могут наводить болезни, их также можно убедить сдерживать других духов того же рода от причинения болезней, если первые более могущественны. Человек, являющийся целителем в одном случае, может быть колдуном в другом. Поскольку колдовство покупается и совершается тайно, событие болезни может показать лишь относительную силу колдуна, но не его личность. Если больной выздоравливает, это означает, что целитель был сильнее своего противника; если человек не поправляется, значит, колдун был сильнее. В этих условиях прогноз невозможен, и независимо от того, каким будет результат, он может лишь подтвердить предпосылки этих медицинских представлений (например, Pitt-Rivers 1970: 184, 191; Thomas 1971: 177–192; Spiro 1967: 29, 235; Dawson 1964: 331–334, 327–328).

Хотя практические объяснения и необходимы для понимания медицинских представлений и практик, они могут давать только объяснения на уровне категорий. Они могут объяснить, почему люди сохраняют некоторый класс представлений и практик, но не могут объяснить, почему члены определенного общества придерживаются именно этой медицинской практики или именноэтого медицинского представления. Это становится наиболее очевидным, когда мы обращаемся к «избыточным» представлениям и практикам, то есть к альтернативным способам объяснения или решения того, что с точки зрения западной медицинской парадигмы следовало бы описать как единый недуг. Для того, чтобы понять конкретные медицинские представления и практики, необходимо перейти к социальным объяснениям.

Социальные объяснения

Социально-разрушительные последствия болезни достаточно очевидны. Она отстраняет людей от устоявшихся сетей социальных отношений и бросает вызов упорядоченному и предсказуемому ритму жизни общества. Однако события болезни могут также способствовать упорядоченности социальной жизни. Они служат полезным механизмом, который сообщает об изменениях в том, как социальные отношения распределяются в сообществе, и легитимируют эти изменения. Хороший пример этого встречается в таких матрилинейных обществах Центральной Африки, как ндембу (Ndembu), ньянджа (Cewa) и яо (Yao), в которых отсутствуют специализированные правовые форумы, способные решать проблемы, возникающие в результате внутриобщинной борьбы. Здесь события серьезных болезней, виновников которых можно отследить, часто служат средством разрешения таких ситуаций. Одному из действующих лиц приписывают морально осуждаемую идентичность («ведьма»), что подрывает легитимность его утверждений (см. Gluckman 1972b). События, окружающие диагностику синдрома, который приводит к обвинению в ведьмовстве, особенно интересны, поскольку этот синдром не обязательно связывают с действиями ведьмы, но также могут относить к социально менее значимым силам. Кроме того, по-видимому, такой синдром могут считать сферой работы диагностов и диагностических техник, отличающихся друг от друга по типу этиологии, с которой они могут работать, или, по крайней мере, чаще всего работают. Некоторые из этих специалистов чаще, чем другие, считают причиной болезни действия ведьмы. Если диагноз ставится с участием определенных целителей или техник, это означает, что событие болезни будет разыгрываться в пределах одного сценария, а не другого. Будет вестись борьба за определенный набор социальных интересов; могут быть подняты одни, но не другие социальные вопросы; а результат может быть легитимирован только благодаря конкретному месту действия, конкретной аудитории. В этих обстоятельствах диагностика синдромов выполняется аналогично процедурам официальных расследований, мировых судов и судов присяжных в нашем обществе (см. Park 1963)9.

Существуют четыре характеристики события болезни, которые позволяют задействовать его подобным образом. (1) Эпидемиологические характеристики события болезни делают его удобным, поскольку недуг существует внутри любого сообщества и не избирательно затрагивает людей разных социальных категорий. (2) Появление болезни влечет за собой два важных моральных императива. (а) Люди считают морально необходимым (а не просто добровольным) положить начало или участвовать в событии болезни, как только больной идентифицирован как таковой. (b) В ходе конструирования этиологии болезни люди вынуждены размышлять над определенными аспектами социального порядка, для которых не существует альтернативной модели – абстрактной или «социологической» (см. Gluckman 1972a: xvi). Какие именно социальные отношения и поведение будут подвергнуты анализу зависит от общества, а в каждом обществе – от конкретной болезни. (3) Больной и его лечащий врач строят этиологию так, чтобы она соответствовала событиям, в том числе социально значимым, которые произошли до появления болезни. Этиологии, как правило, перерабатывают в нарративы, которые могут передавать социальные факты. Хотя эти социальные факты и бывают замысловатыми, их можно легко понять, потому что этиологии заключены в стандартную форму и простые коды, и пересказать – из-за привычности обстановки, в которой этиологию «читают». Этиологии являются аналитическими, так как выбирают определенные факты и отвергают другие как не относящиеся к делу. Они также указывают на определенные виды отношений, которые существуют между этими фактами, в первую очередь причинно-следственные связи и социально ожидаемые или «идеальные» отношения. Таким образом, в какой-то степени эти этиологии имеют сходство с социально значимыми мифами, поскольку они «заключают ряд обстоятельств в изначальный набор событий… [и таким образом] дают точку отсчета в прошлом, выходить за которую нет смысла» (Cohen 1969: 350; см. также Lévi-Strauss 1963: 199). (4) События острой болезни имеют много признаков состязания и потому выступают как удобные ситуации для принятия тех решений, которые я обсуждал. Они эпизодичны, их возможные результаты четко определены, их обыгрывают в соответствии с прочно установленными правилами, их исход обычно нельзя предсказать до того, как эпизод будет разыгран. Теперь я рассмотрю эти черты более подробно.

Я начинаю с наблюдения, что события болезни отмечены сильным социальным давлением на больного человека (или его доверенное лицо) – принять какие-то меры. Для того, чтобы понять этот момент, прежде всего, необходимо иметь удовлетворительную концептуализацию болезни. Почему бы не взять биофизическое определение болезни? Коротко говоря, биофизическое определение подразумевает следующее: (1) Чтобы понять представления людей о болезни (в частности, о том, как симптомы складываются в синдромы), мы должны основывать свой анализ на биофизической реальности предсказуемых причин и следствий; эти биофизические причины преобладают над культурно обставленной и социально значимой деятельностью (performances), которая определяет поведение людей в событии болезни. (2) Понятия и классификации западной медицинской науки достаточны для понимания биофизических аспектов болезни. Для того, чтобы антрополог мог говорить о болезни как о биофизическом состоянии, он должен обладать удовлетворительным техническим словарём и полагаться на использование понятий западной медицины вместо конкурирующей системы понятий.

Но у нас уже есть основания подозревать, что такое отношение не позволит нам объяснить устойчивость некоторых медицинских традиций в том или ином обществе. Хотя законные претензии западной медицины на научный статус обоснованы и сильно превосходят претензии любой другой медицинской системы, с точки зрения социолога эти претензии все еще недостаточны и зачастую не имеют значения. Измеряемая научными стандартами доказательности, «современная медицина представляет собой чрезвычайно разнородную совокупность болезней, от … жалоб, непосредственно связанных с инфекционным микроорганизмом, с одной стороны, до таких вещей, как «психическое заболевание», с другой» (Freidson 1970: 206). Сомнительно, что научные или свободные от культуры утверждения западной медицины были бы одинаково состоятельны для всех этих заболеваний (Fabrega 1972: 213; Nurge 1958: 1170). Барнс развивает эту идею дальше. Обычно утверждается, что научное объяснение соответствует принятым нормам фальсифицируемости и согласованности между теорией и доказательствами, и потому оно онтологически отличается от объяснений, принятых в народных системах. Барнс убедительно показывает, что на практике ни одно из этих правил не описывает научную деятельность. Что делает науку уникальной (но не онтологически уникальной), так это ее изначальное неприятие телеологических аргументов и антропоморфных сил (Barnes 1974: 22–48, 62, 92, 117, 126). По ряду причин наша обеспокоенность состоит также не в том, что специфический синдром в народной нозологии может не иметь реального аналога в западной медицине. То, что представляет собой специфическую симптоматическую жалобу на западе (например, «боль» или «тошнота»), можно лишь приблизительно перевести в термины аналогичной симптоматической категории в других системах (см., например, Mechanic 1968: 125–126 для обзора исследований, касающихся симптоматического значения боли в разных этнических группах Соединенных Штатов; также см. Wolff and Langley 1968). Такой приблизительный перевод может быть достаточным в некоторых аналитических контекстах, но его нельзя игнорировать. При «физических», равно как и при «психических» заболеваниях, симптомы формируются таким образом, что не могут быть объяснены биофизическими причинами. И в западном, и в традиционных обществах больной учится исполнять это «чрезмерное» или «субъективное» (включая вербализацию внутренних органических ощущений) симптоматическое поведение точно так же, как он осваивает другие типы социального поведения, которые его общество считает подобающими. Зачастую именно на эту информацию должен полагаться врач / лекарь, если он собирается разобраться в симптомах своего клиента (см. Fabrega 1970b: 308, 312, 313). Более того, мы не можем позволить себе игнорировать «необычайно изменчивые реакции человеческого тела на якобы объективный мир физических и химических раздражителей» (Freidson 1970: 211–212, 262; см. также Mechanic 1968: гл. 4). Это последнее предостережение особенно актуально для доиндустриальных обществ, традиционно изучавшихся антропологами, где больной уже несет бремя болезней, вызванных паразитами, которые значительно усложняют симптоматическую картину.

Если мы следуем этому аргументу до конца, значит, мы должны концептуализи-ровать недуг лишь как поведение, которое, как считается, имеет биофизические причины (см. Freidson 1970: 211–212; Begelman 1971: 48–54). Если мы хотим разобраться в социальном смысле болезни, мы должны понять, что «признаки», независимо от их происхождения, становятся «симптомами», потому что выражаются, выявляются и воспринимаются социально приобретенными способами.

Но как только биофизическое значение синдрома исчезает из нашего определения, что остаётся, чтобы подчеркнуть уникальность поведения больного? Мой ответ начинается с наблюдения Толкотта Парсонса о том, что болезнь можно рассматривать как тип девиантного поведения (см. Примечание 3; также см. Alland 1970: 16–17). Другими словами, больные – это люди (но никоим образом не все люди), воздерживающиеся от важных повседневных обязанностей, которыми они, согласно общим ожиданиям, должны заниматься, или, по крайней мере, грозящиеся это сделать. Чем «серьёзнее» болезнь, тем сильнее девиация. От других видов девиантного поведения болезнь отличают особые техники, с помощью которых общество оправдывает больного, а также тот факт, что социальная ответственность за его поведение всегда может быть возложена на некоторую сущность (agency) вне его воли. Эта агентность может быть в некотором смысле внешней по отношению к больному (ведьма или вирус, к примеру), располагаться внутри его собственного тела (например, болезненный физиологический процесс) или, чаще всего, быть комбинацией этих двух факторов. В действительности, признавая, что роли, связанные с болезнью (по крайней мере, те, что связаны с серьезной болезнью), и ритуальное поведение отличаются от повседневного поведения во многих отношениях, было бы более целесообразно обозначить их как экстра-ординарные, нежели чем девиантные.

Поскольку процесс оправдания является основополагающим для моего определения болезни, было бы полезно уточнить, что именно я подразумеваю под этим термином. Оправдание людей, которых впоследствии называют «больными», никогда не бывает автоматическим. Кроме того, перенос ответственности, который знаменует собой оправдание, должен осуществляться в социально предписанных условиях, если мы хотим, чтобы её надлежащим образом передали и обосновали. Особые условия – это набор стереотипных поведений, известных как «диагностика» и «терапия» в западной медицинской модели. Перенести ответственность — значит перевести «признак» (sign) (поведенческие или биофизические проявления больного) в «симптом» (узнаваемые показатели болезни). (См., например, Zola 1966, где обсуждаются значения, придаваемые различным жалобам, включая диарею, кашель, трахому и усталость; Fabrega and Manning 1972: 243–244, 255 про понятие «поддержание здоровья» (health maintenance); Clark 1959: 203 о валидации утверждений со стороны окружения больного.)

Иногда случается, что общество объясняет некоторую категорию девиантного поведения, сводя его к биофизическим причинам, но тем не менее отказывается называть его «болезнью» или относиться к его носителю как к больному. Примерами здесь являются ведьмы у занде и некоторые социопаты в нашем обществе. Каждый из этих девиантов страдает от неспособности контролировать свое поведение – неспособности, которую люди относят к биофизической особенности. Ведьма рождается с особым ведьмовским органом или чертой, а тип социопата, о котором я говорю, рождается с аномальным (XYY) кариотипом (см. Hook 1973). И все же общество считает их обоих ответственными за своё поведение (см. Aubert and Messinger 1958). Похожего рода запрет на оправдание в западном обществе касается событий, природа которых считается «психосоматической». В то время как человек проявляет убедительный набор признаков, ему не разрешается перекладывать на кого-либо ответственность за их происхождение. Конечно, если кто-то, высказывающий подобные жалобы, достаточно долго демонстрирует достаточно отклоняющееся поведение, он в любом случае может получить оправдание. И всё же перевод признаков может оказаться не таким, к какому он стремился.

Обычно врачи в Соединенных Штатах достаточно щедро переводят признаки в симптомы и дают оправдание (ср. McKinlay 1972: 567–570). Столкнувшись с диагнозом, по которому у врача есть одинаково веские основания полагать, что его клиент и болен, и здоров, врач склоняется в сторону гипотезы болезни, так как считает, что профессиональные и юридические риски в этом случае будут меньше (см. Scheff 1963). Как мы видели в последнем разделе, когда лечение проведено, и врач, и клиент с большей вероятностью свяжут хорошее здоровье последнего с успехом терапии (например, Rosenhan 1973: 252–254). Но что, если институциональный интерес врача изменился? Как это скажется на видах выполняемых переводов? Исследование военной психиатрии Арлин Дэниелс особенно интересно в этом отношении, так как психиатры медицинской службы армии США, как правило, следуют обратному правилу. Быть «от греха подальше» здесь означает избегать риска оправдания без серьезной на то причины; «Если сомневаетесь, поставьте диагноз “здоров”, рекомендуйте “дальнейшее испытание долгом”» (Daniels 1972: 148–151). Марк Филд (Field 1953: 923–924) делает аналогичное замечание, прослеживая связь между растущим нежеланием советских врачей классифицировать фабричных работников как больных и принятием ряда декретов, начиная с 1930-х годов, которые должны были увеличить производительность советской промышленности за счет сокращения прогулов.

Сила врачей / целителей (как диагностов, так и терапевтов) имеет два аспекта. Один из них практический, другой социальный. Первый относится к силе, накопленной и контролируемой врачом / целителем для борьбы с патогенными агентами, чтобы облегчить симптомы больного (см. Glick 1967; Jansen 1973: 139–140). Этот аспект можно измерить, оценив, насколько мощны патогенные силы, которым необходимо противостоять (то есть серьезность вызываемых ими симптомов и их способность противостоять терапии), и насколько распространены соответствующие профилактические, диагностические или терапевтические способности в конкретном обществе.

Социальный аспект власти относится к способности врача / целителя сообщать и обосновывать свой выбор оправдывающих обстоятельств. Этот аспект силы можно померить, оценив, насколько серьезны социальные последствия оправдания для больного человека и других участников ситуации болезни. Оба аспекта власти тесно связаны между собой, поскольку именно с помощью диагностики и терапии должен быть сообщен и обоснован выбор оправдывающих обстоятельств. Однако они не обязательно связаны напрямую, поскольку для того, чтобы обосновать оправдание, врачу / целителю нужно не излечить человека, но лишь подтвердить свой диагноз.

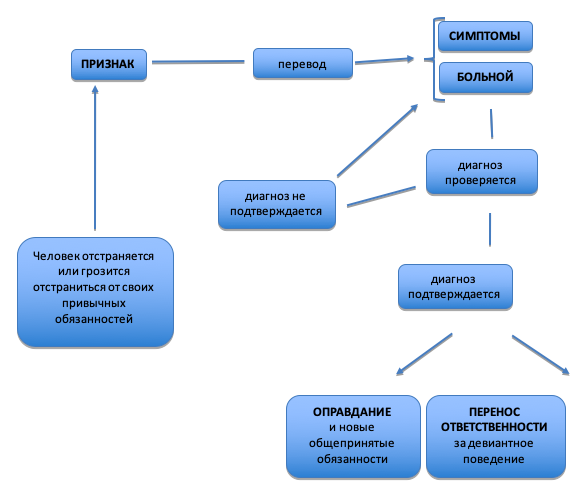

В каждом обществе право переводить признаки в симптомы могут иметь разные люди, в зависимости от классов заболеваний. Иногда обыденных знания и мнения больного человека и его родственников достаточно для перевода и оправдания; в других случаях это исключительное право той или иной категории специалистов. Выбирая переводчиков, больной может осуществлять контроль над тем, какие переводы возможны, и какой круг людей будет задействован во время события болезни. Рисунок 1 описывает эту последовательность событий10.

Будет полезным обобщить только что высказанные замечания о социальном значении болезни: события болезни (особенно те, что включают тяжелые острые заболевания), как правило, протекают в виде соревнования. Социальная задача этих событий состоит в том, чтобы оправдать клиента врача / целителя, перенеся ответственность за его девиантное поведение на другого человека или объект. Событие болезни начинается тогда, когда главный герой и / или его родственники определяют диапазон симптомов, на которые могут быть переведены его признаки. Затем они должны обратиться к услугам человека, чьи медицинские полномочия соответствуют этому диапазону симптомов; при определенных обстоятельствах они сами могут обладать достаточной силой, чтобы перевести признаки. Их выбор диагноста в некотором смысле эквивалентен выбору конкретного вида соревнования из набора возможных вариантов, поскольку диагност решает, какой набор правил будет разыгран, какие сущности (включая терапевтов и патогенных агентов) и аудитории могут быть задействованы, и какие социальные ставки будут на кону. Задача терапевта состоит в том, чтобы сообщить и обосновать исход события, что также происходит в соответствии с правилами, общими для больных людей, целителей и аудитории (например, Harwood 1970: 77–134).

Такие наборы правил встроены в этиологию каждой медицинской системы. Хотя этиологии и состояния, которые они описывают, уникальны для каждого общества, они в любом случае основаны на четырех типах информации. Не каждая этиология задействует все четыре типа; некоторые этиологии вкладывают сложную информацию в каждую из категорий, другие нет (например, Nash 1967: 139). С медицинской точки зрения, эти четыре категории можно описать следующим образом:

(1) Есть три вида сил (agencies). Причинные силы несут непосредственную ответственность за возникновение синдромов (например, яд, объекты, вошедшие в тело, малярийные амебы). Провоцирующие силы привлекают услуги других сущностей для создания синдромов (например, колдун, его клиент, малярийные комары). Силы-посредники – это средства, с помощью которых потенциальный больной попадает в поле внимания или контактирует с причинными или провоцирующими силами (например, родственник больного, ссора с которым спровоцировала клиента колдуна). Силы могут быть одушевленными и неодушевленными, телесными и бестелесными, действовать умышленно и нет.

(2) Происходящие события (events) – это случаи и обстоятельства, через которые потенциальный больной попадает в поле внимания или контактирует с силами.

(3) Действия (actions) – это деятельность сил, которые вызывают синдром. Действияпровоцирующих сил являются инструментальными; действия причинных сил являются эффективными причинами.

(4) Процессы – это биофизические процессы в теле больного, которые отвечают за возникновение синдромов.

Каждый диагност может работать лишь с конкретными этиологиями, хотя и этиологии, с которыми он работает, и те, что не входят в его репертуар, могут объяснять одни и те же синдромы. Выбирая именно его, а не конкурирующего диагноста, его клиенты взвешивают вероятность того, что определенные виды происходящих событий (events) будут доведены до сведения аудитории, а другие случаи и обстоятельства вообще не будут признаны этиологическими событиями.

Объяснения, которые я изложил в предыдущих разделах, имеют в качестве отправной точки причины, по которым человек придерживается медицинских представлений и практик своего общества. Теперь я перехожу к описанию некоторых онтологических последствий этих практических и социальных значений.

Онтологические последствия

Чувство реальности человека состоит из двух частей. Есть его «модель» реальности, которая противопоставляет и связывает объекты, существующие в его мире, и он убежден, что эти восприятия являются истинными и внешними по отношению к нему самому. Прежде чем модель реальности начинает давать ощущение реальности, человек должен подтвердить её в своём опыте: «модели реальности» являются одновременно «моделями для реальности» (см. Geertz 1967: 6–8; Goodenough 1971: 36–38 о понятии «проприоспект»; Laing 1965: 51). Таким образом, ощущение реальности означает создание порядка посредством практической деятельности, «праксиса» (praxis).

Это любая деятельность, которая стремится выйти за пределы существующей ситуации, чтобы изменить ее. В праксисе человек использует свою модель реальности, чтобы поразмыслить о своей ситуации и своих желаниях и сформулировать субъективный план. Он сравнивает план с объективно существующей ситуацией, в которой находится, и с объектами которой (одушевленными и неодушевленными, человеческими и нечеловеческими) он должен работать, чтобы удовлетворить свои желания. Праксис диалектичен по своей форме; субъективный план вступает в столкновение с внешней реальностью, и результат этого столкновения каким-то образом формирует у человека ощущение реальности (Warnock 1965: 147; также Wallace 1970: гл. 1, о «ходах лабиринта» (mazeways)). Соотношение желаний, праксиса и последствий праксиса не следует понимать превратно: стремление реализовать желания – это мотив для праксиса, но праксис осуществляет свою онтологическую роль независимо от того, выполнены ли желания в действительности или нет.

Но какое отношение все это имеет к нашим медицинским интересам? Если мы вернемся к нашему разбору практических объяснений, должно стать ясно, что понятие «работа», центральное для понимания значения медицинских представлений и поведения, является, с онтологической точки зрения, способом описания праксиса. Есть несколько причин, почему события болезни являются онтологически важными ситуациями. (1) Редко бывает, что событие тяжелой болезни не дает достаточно убедительных мотивов (желаний) для действий, для принуждения людей к праксису и для задействования аудитории: с одной стороны, существует медицинский мотив – желание облегчить симптомы, с другой, социальный мотив – желание получить оправдание за девиантное поведение. (2) События болезни повторяются и затрагивают всех членов общества11. Это онтологически важно, потому что ни один человек никогда не приобретает и не подтверждает свое чувство реальности раз и навсегда, в одном событии. Это чувство должно сообщаться человеку снова и снова и подтверждаться им на протяжении всей его жизни (ср. Durkheim 1915: 387). (3) События болезни способны передавать сложные модели легко узнаваемым образом. Этиологии создают широкую сеть, затрагивая объекты, качества и события всех аспектов жизни; они сортируют различные виды фактов, объединяют их в отношения, которые нельзя артикулировать в повседневных контекстах, и, сопоставляя («поляризуя») их с органическими процессами, придают им внушительность (Sargent 1957: 13–24, 52, 74, 133; Levi-Strauss 1963: 200–202; Turner 1967: 27–29). Наконец, события болезни (особенно тяжелые острые (serious-acute ailments)) имеют драматургическую форму. В то время как пракcиc имеет место в разных контекстах, действие, которое передает и подтверждает абстрактные социологические и космологические идеи, чаще всего происходит (по крайней мере, в традиционных и племенных обществах) в драматургических обстоятельствах.

Так как эти идеи передаются в основном через выразительные символы, чаще всего эти символы используются именно в таких обстоятельствах. Как драматургическое событие, болезнь ограничена во времени и пространстве; она явно противопоставлена повседневной жизни; присутствует чувство аудитории – участники тщательно отделены от посторонних; они вписаны в небольшое число сильно стереотипизированных ролей, которые исполняются в соответствии с более или менее фиксированной программой (т. е. знанием и принятием единого набора правил) в поле, насыщенном выразительными символами; есть ожидание кульминации; событие отмечено настроением, вселяемым экстра-ординарными эмоциями, возникающими из глубочайших человеческих страхов; наконец, событие болезни поддерживается четко артикулированной диалектикой людей и сил, придающей связанность миру событий и переживаний, которая в рутинных обстоятельствах отсутствует или остается неявной (Turner 1968: 274; Geertz 1966: 29–34; Fabrega 1972: 185; Young 1975b).

Есть несколько причин, почему драматическая форма событий болезни более очевидна в племенных и традиционных обществах, а не в западных. На этом моменте стоит остановиться подробнее, так как он помогает прояснить, каким образом события болезни выполняют онтологические задачи, которые я только что представил. Это также помогает подчеркнуть, что, хотя события болезни на западе не служат в этом отношении самым ярким примером, они ни в коем случае не стоят особняком по отношению к событиям болезни у разных народов мира. То есть, хотя больной человек на западе и не может служить моделью для понимания того, как болезнь разыгрывается в других обществах, было бы неправильно предполагать, что технологическая пропасть, отделяющая западную медицину от традиционной медицины, делает невозможным сравнение этих феноменов в разных типах обществ. (1) Социальные институты на западе стремились развиться во всё более светские формы, и системное аналитическое мышление стало доминировать в большинстве аспектов социальной жизни над мышлением, формулируемым в выразительных символах. (2) Технологические разработки западной медицины также имели важные последствия. Большие успехи в области профилактической медицины на западе и появление «чудо-лекарств» вытеснили тяжелые острые заболевания (serious-acute ailments) с позиции культурного и эпидемиологического лидера, которую они занимали ранее, уступив место тяжелым хроническим заболеваниям (serious-chronic ailments) обладающим меньшим драматургическим потенциалом. (3) Право формулировать модели реальности и подтверждать их перешла из рук больного в руки профессионального целителя.

Как заметил Элиот Фрейдсон (Freidson 1970: 206), западная медицинская модель построена на концепции болезни, которая отражает точку зрения врача. Она описывает болезнь с позиции узкого биофизического детерминизма, который редуцирует роль больного (person’s performance) до механически детерминированного поведения и делает его скорее объектом, чем активным участником, способным предпринимать действия и влиять на выбор альтернатив во время события болезни. Активный и влиятельный целитель и его пассивный, объектоподобный клиент изображены таким образом, который кажется единственно возможным. Врач требует наготы, прилежания, беспрекословного доступа к тем участкам тела, которые в повседневной жизни называются «интимными», терпимости к боли и дискомфорту, которые он вызывает, – т.е. того набора поведений, который на западе обычно сопутствует событиям болезни, воспитанию детей до подросткового возраста, обращению с «неэмансипированными» женщинами во время полового акта и управлению подопечными «тотальных институтов».

Символика болезни на западе также включает отчуждение воли больного от работы его собственного тела. Врач проникает под кожу (и за пределы известной самости (known self)) в те области, чьи тайны и предательства только он может вывести на поверхность, и он самвыбирает, будут ли эти знания переданы или скрыты от клиента. Даже сознание больного делается необязательным для события болезни благодаря диагностической машине целителя (например, рентгену), его способности иметь дело главным образом с бестелесными частями клиента (такими как кровь и моча), и его готовности ставить профессиональных глухонемых (лаборантов и медсестер) между клиентом и им самим. Наконец, власть целителя является абсолютной, поскольку он не оставляет своему клиенту (по крайней мере, среднего и высшего класса) возможности для побега. Целитель и клиент разделяют общую систему медицинских представлений, которую оба считают универсально значимой, и которая исключает любые альтернативные объяснения болезни. Оба признают, что только целитель полностью понимает эту систему. (См. Freidson 1970: 315–321, 355 для обсуждения степеней пассивности, которые навязываются больному человеку на западе различными медицинскими специальностями; также см. Jansen 1973: 40.)

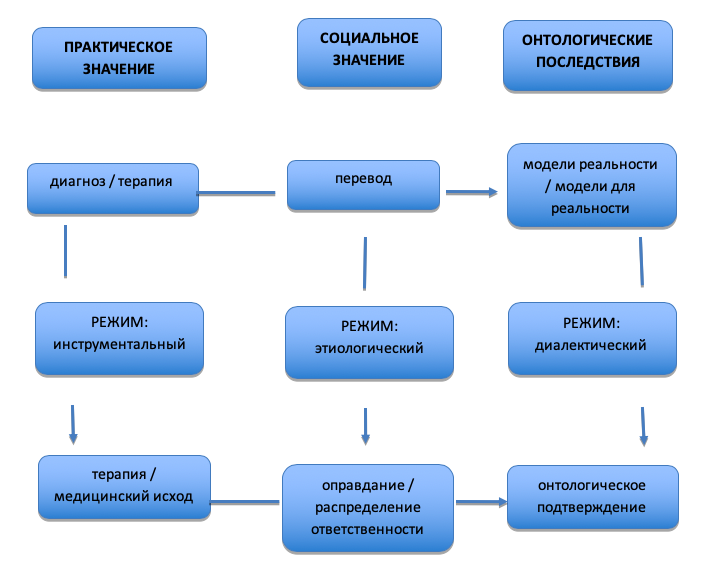

Как в западном, так и в других обществах кажется, что «перед лицом действительного или грозящего бедствия сделать что-то – значит принести психологическое удовлетворение и снять беспокойство; что угодно лучше, чем просто оставаться пассивным и ждать, пока это произойдет» (Beattie 1964: 207). Но почему это приносит удовлетворение? Медицинские представления и практики никогда не могут полностью объяснить болезнь или смерть. Почему же тогда, в тех случаях, когда они не приводят к выздоровлению, можно сказать, что они делают страдание сносным (sufferable)? В этом разделе я утверждал, что, хотя серьезная болезнь – это событие, которое бросает вызов смыслу в этом мире, медицинские представления и практики организуют его, придает ему форму и значение. На Рис. 2 показано, как эта работа связана с практическими и социальными процессами.

Нет принципиальных отличий в том, как праксис работает в событии болезни в традиционных и племенных обществах, с одной стороны, и западном обществе, с другой, чтобы сформировать такую картину (см. Horton 1968). Что отличает их – так это разные виды онтологических порядков, которые они утверждают12. В то время как праксис в традиционном обществе приводит в действие человеко-центрированную вселенную во власти антропоморфных сил, праксис в западном обществе задействует концепцию автономного человека в равнодушной вселенной (см. Warnock 1965: 52).

Резюме и выводы

(1) Чтобы объяснить, почему медицинские представления и практики сохраняются, необходимо выяснить их практические и социальные значения. Эти значения можно понять, если интерпретировать событие болезни с точки зрения ожиданий действующих лиц, свойств этиологий создавать истории (build narratives), а также процессуальной природы лечения.

(2) Анализ практического значения фокусируется на эмпирическом (но ненаучном) характере традиционной медицины. Это означает, что нужно: (а) проводить различие между тем, на что люди надеются в своих медицинских традициях, и тем, что они ожидают от них; (б) артикулировать народные этиологии и лекарственные средства с помощью естественно-научных описаний, выраженных в этных категориях болезни; и (в) уделять внимание процессам (повседневного мышления, ассимиляции и конкретизации, действию разнообразных заинтересованных сил), которые делают народные медицинские представления и практики убедительными и полезными.

(3) Анализ социального значения фокусируется на способности болезни создавать одновременно потребность в оправдании и средство переноса ответственности. Для этого следует изучить то, как события болезни позволяют людям (а) создавать из произошедших событий социально признаваемые объяснения и (б) выбирать из альтернативных объяснений и обосновывать свой выбор. Не все категории болезни одинаково подходят для этого.

(4) Практические и социальные значения болезни имеют важные онтологические последствия. В связи с этим полезно рассматривать отдельные виды событий болезни как подвид класса событий, обычно ассоциируемых с ритуальными представлениями (ritual performances).

Благодарности:

Я хочу поблагодарить Чарльза Лесли из Нью-Йоркского университета и Аарон Кэтчер из Пенсильванского университета за то, что они читали и комментировали более ранние версии этой работы.

Примечания:

1) Перевод выполнен по изданию: Young, A. (1976) Some Implications of Medical Beliefs and Practices for Social Anthropology, American Anthropologist, Vol. 78, No. 1, p. 5–24.

1 Здесь и далее выражение sickness episode будет переводиться как «событие болезни». В отличие от биомедицинского определения, это выражение подчеркивает социологическое и драматургическое измерение болезни (прим. переводчика).

2 Здесь и далее сохранено авторское выделение курсивом частей текста, отдельных слов и словосочетаний (прим. переводчика).

3 Парадигмы этого типа отвечают на три вопроса. Какого рода факты составляют избранную феноменологическую область? Как эти факты соотносятся, и какого типа вопросы о них мы можем обоснованно задавать? Какие техники и технологии можно использовать, чтобы искать ответы на эти вопросы (Kuhn 1962: x, 4–5, 59)?

4 В советское время, вероятно, в связи с атеистической идеологией, некоторые этнографы также делили медицинские представления на «рациональные» и «иррациональные». Терапевтические практики анализировались через призму биомедицинских категорий полезности и эффективности. Так, например, согласно тезисам Всесоюзной научной конференции «Этнографические аспекты изучения народной медицины» (1975 г.), особый интерес для этнографов представляло употребление растительных и животных лекарственных средств в различных культурах, а также все, что связано с «телесным» врачеванием (ванны, ингаляции, прогревание, «колотье», кровопускание, диеты, хирургические приемы, массаж), т.е. те приемы, которые могут представлять интерес для биомедицины. «Религиозно-магический» пласт медицинских знаний описывался (часто подробно), но, скорее, как «пережитки» древних мистических представлений, а их целебный эффект – как результат внушения, самовнушения, «психотерапии» (см.: Бромлей Ю.В., Блинова К.Ф., Решетов А.М. (ред.) Этнографические аспекты изучения народной медицины. Тезисы Всесоюзной научной конференции 10-12 марта 1975 г. Наука, Ленинградское отделение. С. 48, 52). Это деление сохранилось и в названии некоторых докладов на современных конференциях по медицинской антропологии (см., например: Харючи Г.П. Иррациональные способы профилактики и лечения в народной медицине ненцев; Канукова З.В., Бесолова Е.Б. О магической и рациональной медицине в Нартиаде осетин. Программа III Всероссийского симпозиума «Медицинская антропология: проблемы, методы, исследовательское поле», 28–30 июня 2015 г.). (прим. переводчика)

5 См. Fabrega (1971a: 40–41, 1971b: 392–397), где указаны важные методологические идеи о задачах концептуализации и описания отношений между знаками, симптомами, классификациями болезней и личными историями больных людей.

6 Эти предположения во многом согласуются с определением роли больного у Толкотта Парсонса. Согласно Парсонсу, больной – это тот, кто неспособен выполнить определенную задачу или роль; эта неспособность лежит за границами его контроля, и он не несёт за неё ответственность. Болезнь отличается от других форм девиантного поведения: её можно оправдать, при условии, что больной признаёт, что он болен, хочет излечиться, обращается за технически компетентной помощью и сотрудничает с экспертами, если его собственных сил недостаточно для выздоровления (Parsons 1951: 428–447, 1958: 167–177). Другие социологи предложили внести изменения в определение Парсонса. См. недавний обзор: Mechanic (1968: 33–48). Самые важные из предложенных изменений были сделаны Freidson (1970: 224–243). См. также Twaddle (1973: 753–757, 1974: 30–32), который высказывается по поводу того, что Парсонс игнорирует биофизические аспекты болезни. С точки зрения антрополога, большая часть этих концепций имеет существенные ограничения, связанные с тем, что они или не учитывают, или принимают как должное основные представления, которыми больные люди, целители и их сообщества пользуются, чтобы объяснять то, что происходит.

7 По этой причине частая ошибка – толковать народную классификацию болезней, не зная, как их диагностируют местные жители и каковы физические эффекты тех терапий, с помощью которых их лечат (см., например Jansen 1973: 99).

8 Здесь меня не интересуют примеры, в которых западная парадигма использо-валась недостаточно искусно; когда, например, (1) в определенных обстоятель-ствах народные средства вызывают неожиданные биофизические последствия, которые улучшают шансы больного на выздоровление (см. Alland 1970: 118–120); или когда (2) речь идет о психосоматических эффектах плацебо (напр., Frank 1963).

9 Даже на западе продолжает сохраняться сильное родство между юридическими и медицинскими событиями, в особенности в отношении «психических болезней» (см. Rueschmeyer 1964; Szasz 1963).

10 Ср. различение, сделанное Каслом и Коббом (Kasl, Cobb 1966: 246, 248, 252–260) между «поведением, связанным с заболеванием» (illness behavior; действиями человека, чувствующего, что он болен, направленными на то, чтобы определить состояние здоровья и найти подходящее лечение) и «поведением, связанным с ролью больного» (sick role behavior; действиями человека, который считает себя больным, направленными на то, чтобы поправиться).

С точки зрения того подхода, который я развиваю в этой статье, это различение, скорее, подходит для практических объяснений, чем для социальных.

11 Конечно же, я не предполагаю, что болезнь обязательно настигает человека случайно. Одно из ограничений подхода, изложенного в этой статье, – в игнорировании важного вопроса отношений между социальными различиями и частотой определенных заболеваний.

12 Эта схема рассматривает общество, как если бы оно было равновесной систе-мой, и анализирует медицинские традиции с точки зрения их вклада в это рав-новесие. Однако события болезни также могут приносить перемены, которые порождают качественно новую ситуацию (напр., Ingham 1970; Thomas 1970: 67–68).

Библиография / References

Alland, A.Jr. (1970) Adaptation in Cultural Evolution, an Approach to Medical Anthropology, New York: Columbia University Press.

Aubert, V., Messinger, S.L. (1958) The Criminal and the Sick, Inquiry, Vol. 1, p. 137–160.

Barnes, S.B. (1969) Paradigms: Social and Scientific, Man, Vol.4, p. 94-102.

Barnes, S.B. (1974) Scientific Knowledge and Sociological Theory, London: Routledge and Kegan Paul.

Beattie, J. (1964) Other Cultures, New York: Free Press.

Begelman, D. A. (1971) Misnaming, Metaphors, the Medical Model, and Some Muddles, Psychiatry, Vol. 34, p. 38–58.

Berger, P.L., Luckman, T. (1966) The Social Construction of Reality, Garden City: Doubleday.

Cassel, J. (1955) A Comprehensive Health Program Among South African Zulus. B. D. Paul (ed.), Health, Culture, and Community, New York: Russell Sage Foundation, p. 15–41.

Clark, M. (1959) Health in the Mexican-American Culture, Berkeley: University of California Press.

Cohen, P. (1969) Theories of Myth, Man, Vol. 4, p. 337–353.

Cooper, D.E. (1975) Alternative Logic in Primitive Thought, Man, Vol. 10, p. 238–256.

Crapanzano, V. (1973) The Hamadsha, a Study in Moroccan Ethnopsychiatry, Berkeley: University of California Press.

Daniels, A. (1972) Military Psychiatry: The Emergence of a Subspecialty. E. Freidson and J. Lorber (eds.), Medical Men and Their Work, Chicago: Aldine, p. 145–162.

Dawson, J. (1964) Urbanization and Mental Health in a West African Community. A. Kiev (ed.), Magic, Faith, and Healing, New York: Free Press, p. 305–342.

Durkheim, E. (1915) The Elementary Forms of the Religious Life, New York: Free Press.

Erasmus, C.J. (1961) Man Takes Control, Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Evans-Pritchard, E. E. (1956) Nuer Religion, London: Oxford University Press.

Fabrega, H.Jr. (1970a) Dynamics of Medical Practice in a Folk Community, Milbank Memorial Fund Quarterly, Vol. 48, p. 391–412.

Fabrega, H.Jr. (1970b) On the Specificity of Folk Illnesses, Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 26, p. 305–314.

Fabrega, H.Jr. (1971a) Some Features of Zinacantecan Medical Knowledge, Ethnology, Vol. 10, p. 25–43.

Fabrega, H.Jr. (1971b) The Study of Medical Problems in Preliterate Settings, Yale Journal of Biologyand Medicine, Vol. 43, p. 385–407.

Fabrega, H.Jr. (1972) Medical Anthropology. B. Siegel (ed.), Biennial Review of Anthropology: 1971, Stanford: Stanford University Press, p. 167–229.

Fabrega, H., Jr., Manning P.K. (1972) Health Maintenance Among Peruvian Peasants, Human Organization, Vol. 31, p. 243–256.

Field, M. G. (1953) Some Problems of Soviet Medical Practice: A Sociological Approach, New England Journal of Medicine, Vol. 248, p. 919–926.

Frank, J.D. (1963) Persuasion and Healing, New York: Schocken.

Freidson, E. (1970) Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge, New York: Dodd, Mead.

Geertz, C. (1966) Religion as a Cultural System. M. Banton (ed.), Anthropological Approaches to the Study of Religion, London: Tavistock, p. 1–46.

Glick, L.B. (1967) Medicine as an Ethnographic Category: The Gimi of the New Guinea Highlands, Ethnology, Vol. 6, p. 31–56.

Gluckman, M. (1972a) Introduction. M. Gluckman (ed.), The Allocation of Responsibility, Manchester : Manchester University Press, p. x–xxix.

Gluckman, M. (1972b) Moral Crisis: Magical and Secular Solutions. M. Gluckman (ed.), The Allocation of Responsibility, Manchester: Manchester University Press, p. 1-50.

Gonzalez, N.S. (1966) Health Behavior in Cross-Cultural Perspective: A Guatemalan Example, Human Organization, Vol. 25, p. 122–125.

Goodenough, W.H. (1971) Culture, Language, and Society. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Gould, H.A. (1957) The Implications of Technological Change for Folk and Scientific Medicine, American Anthropologist, Vol. 59, p. 507–516.

Harwood, A. (1970) Witchcraft, Sorcery, and Social Categories Among the Safwa, London: Oxford University Press.

Holland, W.R., Tharp, R.G. (1964) Highland Maya Psychotherapy, American Anthropologist, Vol. 66, p. 41–52.

Hook, E. B. (1973) Behavioral Implications of the Human XYY Genotype, Science, Vol. 179, p. 139–150.

Horton, R. (1967) African Traditional Thought and Western Science, Africa, Vol.37, p. 50–71, 155–187.

Horton, R. (1968) Neo-Tylorianism: Sound Sense or Sinister Prejudice? Man, Vol. 3, p. 625–634.

Hsu, F.L.K. (1955) A Cholera Epidemic in a Chinese Town. B.D. Paul (ed.), Health, Culture, and Community, New York: Russell Sage Foundation, p. 135–154.

Ingham, J.M. (1970) On Mexican Folk Medicine, American Anthropologist, Vol. 72, p. 76–87.

Jansen, G. (1973) The Doctor-Patient Relationship in an African Tribal Society, Assen, The Netherlands: Koninklyke Van Gorcum.

Kasl, S.V., Cobb S. (1966) Health Behavior, Illness Behavior and Sick Role Behavior, Archives of Environmental Health, Vol. 12, p. 246–266, 531–541.

Kiev, A. (1968) Curanderismo: Mexican-American Folk Psychiatry, New York: Free Press.

Kiev, A. (1972) Transcultural Psychiatry, New York: Free Press.

Kuhn, T.S. (1963) The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press.

Laing, R. D. (1965) The Divided Self, Harmondsworth: Penguin.

Leslie, Ch. (1973) The Professionalizing Ideology of Medical Revivalism. M. Singer (ed.) Entrepreneurship and Modernization of Occupational Cultures in South Asia, Durham: Duke University Press, p. 216–242.

Lévi-Strauss, C. (1963) The Effectiveness of Symbols. C. Levi-Straws (ed.), Structural Anthropology, New York: Basic Books, p. 186–205.

Lewis, I. M. (1969) Spirit Possession in Northern Somaliland. J. Beattie and J. Middleton (eds.) Spirit Mediumship and Society in Africa, London: Routledge and Kegan Paul, p. 195–219.

Lewis, I. M. (1971) Ecstatic Religion, Harmondsworth: Penguin.

Lieban, R.W. (1967) Cebuano Sorcery: Malign Magic in the Philippines, Berkeley: University of California Press.

Marshall, L. (1969) The Medicine Dance of the Kung Bushman, Africa, Vol. 39, p. 347–381.

McKinlay, J.B. (1972) The Sick Role – Illness and Pregnancy, Social Science and Medicine,Vol. 6, p. 561–572.

Mechanic, D. (1968) Medical Sociology, New York: Free Press.

Middleton, J. (1960) Lugbara Religion, London: Oxford University Press.

Nash, J. (1967) The Logic of Behavior: Curing in a Maya Indian Town, Human Organization, Vol. 26, p. 132–140.

Neumann, A. K., Bhatia, J.C., Andrews, S., and Murphy, A.K.S. (1971) Role of the Indigenous Medical Practitioner in Two Areas of India-Report of a Study, Social Science and Medicine, Vol. 5, p. 137–149.

Nissimov, N. (1966) Intestinal Schistosomiasis, Ethiopian Medical Journal, Vol. 4, p. 67–69.

Nurge, E. (1958) Etiology of Illness in Guinangdan, American Anthropologist, Vol. 60, p. 1158–1172.

Ozturk, O.M. (1964) Folk Treatment of Mental Illness in Turkey. A. Kiev (ed.), Magic, Faith, and Healing, New York: Free Press, p. 343–363.

Park, G.K. (1963) Divination and Its Social Context, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 93, p. 195–209.

Parsons, T. (1951) The Social System, New York: Free Press.