© 2020 Владимир Владимирович НАПОЛЬСКИХ

МАиБ 2020 – № 1 (19)

DOI: http://doi.org/10.33876/2224-9680/2020-1-19/08

Ссылка при цитировании: Напольских В.В. (2020) От Пегтымеля до Ноин-Улы: ещё раз о трансевразийском названии мухомора. Медицинская антропология и биоэтика, 1(19).

Напольских Владимир Владимирович –

Напольских Владимир Владимирович –

доктор исторических наук,

член-корреспондент РАН,

доцент Кафедры истории Татарстана, археологии и этнографии Института международных отношений

Казанского Федерального университета

https://orcid.org/0000-0002-1549-9639

E-mail: vovia@udm.ru

Ключевые слова: палеолингвистика, этнография, галлюциногены, уральские языки и народы, индоевропейские языки и народы, арии, чукотско-камчатские языки и народы, народы Сибири.

Аннотация: В статье рассматриваются сходные названия ‘гриба’ (лат. fungus, э. pango, кит. jùn и др.), ‘мухомора’ (хант. pɔŋk, сельк. pūnǝ, ительм. kpan, чук. wapak и др.) и галлюциногенов типа конопли (перс. bang, др.-инд. bha?ga- и др.) в индоевропейских, уральских, чукотско-камчатских, енисейских и китайском языках, в том числе и в связи с традициями ритуального употребления галлюциногенов у сибирских и арийских народов (в частности – и проблема арийской сомы / хаомы, относительно которой показан её поздний вторичный характер). Приводятся новые факты, свидетельствующие о древности традиции использования мухомора в качестве галлюциногена не только в сибирских, но и в арийских культурах. Предлагается гипотеза о древнем заимствовании термина *qpan (с редупликацией *qpanqpan) ‘мухомор / галлюционоген’ из палеосибирского языка, возможно, близкого к чукотско-камчатским, в прауральский, праиндоевропейский и древнекитайский и последующем развитии значения этого слова в ‘гриб’ на западе в связи с заменой галлюциногенов алкоголем и в ‘конопля’ на юге.

*Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 18-18-00361 (2018-2020) “Транскультурные связи в Старом Свете по результатам анализа ареального распространения фольклорно-мифологических мотивов”

Использование различных галлюциногенов, видимо, изначально присуще человеческой культуре: примеры этого можно найти повсеместно. У народов, не знакомых с земледелием, среди других источников галлюциногенов часто используются грибы (которые, впрочем, могут сохраняться в употреблении и после перехода к земледелию – ср., например, весьма развитые традиции такого рода в Месоамерике). В Северной Евразии в этой функции выступают мухоморы, употребление которых, сохранявшееся у разных групп в Сибири до XX в., сочетается с традициями шаманизма и является частью сложного культурного комплекса, включающего в себя связанную с галлюциногенами систему религиозно-мифологических представлений.

Само по себе развитие подобных традиций – дело естественное, и, конечно, они могли сложиться независимо. Вместе с тем, представляется вполне возможным и очень важным как для понимания общей древней культурной истории Евразии, так и для понимания развития феномена использования галлюциногенов, попытаться проследить возможные связи, взаимовлияния и пути эволюции этих традиций, в особенности – при переходе к производящему хозяйству, а также – в разных природных зонах и в разном историко-культурном контексте. Одним из путей решения этих проблем может быть анализ названий галлюциногенов в языках Евразии. Лингвистический анализ позволяет восстановить эволюцию интересующих нас слов в трёх аспектах: распространение лексем от языка к языку путём заимствования с установлением направления и возможного времени таких заимствований, возможность реконструкции названий галлюциногенов для праязыков, которые можно локализовать во времени и пространстве и, наконец, реконструкция развития семантики, изменения значений рассматриваемых слов в ходе исторических процессов, что может свидетельствовать о переменах в культуре и образе жизни носителей древних традиций.

Опорной точкой нашего исследования станет название мухомора, которое восстанавливается для финно-угорского праязыка (ПФУ – см. список сокращений в конце статьи), на котором говорили в IV-III тыс. до н. э. в таёжной зоне от средней Оби до средней Волги. Это название имеет параллели в индоевропейских языках, прежде всего – в арийских (индоиранских), были распространены в степной зоне Евразии и с III тыс. до н. э. и до раннего средневековья соседствовали на юге с финно-угорскими. Возможно, интересующий нас термин может быть реконструирован и для индоевропейского праязыка (ПИЕ), который, согласно наиболее приемлемой гипотезе, должен локализоваться в первой половине IV тыс. до н. э. в степной и южнолесной зоне от нижней Волги до верхнего Дуная. Кроме того, интересующий нас термин представлен в других языковых семьях Евразии, прежде всего в – чукотско-камчатской, и также может восходить к праязыку (ПЧК). Остаётся проблемой распространение этого корня в алтайских и сино-тибетских языках.

Итак, ПФУ *pa\ka ‘вид гриба, мухомор красный (Amanita muscaria L.)’ > морд. (э.) pango, (м.) panga ‘гриб (любой)’ (сюда же, конечно, и название мордовского высокого женского головного убора (э.) pango, (м.) panga – вопреки (UEW: 355), где эти слова отнесены к этимологическому гнезду ПУ *pa\ka ‘рукоятка, ручка, ремешок (для переноски и т. п.)’) ~ мар. po\Uк, po\Uo ‘гриб (любой); трут; грибок на растениях’ ~ манс. (С) pя\{ etc. ‘мухомор; опьянение’, (Пел.) pЕ\kl- ‘быть пьяным’ ~ хант. (Каз.) pо\k etc. ‘мухомор’, (Вас.) pa\kкl- etc. ‘петь в состоянии мухоморного опьянения’ (UEW: 355-356). Несмотря на возражения К. Редеи, сюда же следует относить нган. *fa\ka- (в современном нган. hua\ku-) ‘опьянеть, сойти с ума’1 (Joki 1973: 300) и ППерм *pag- (< *pa\k-) ‘повалиться, упасть без сознания (опьянев)’ (Katz 2003: 142-143)2 > коми pagav- ‘упасть, потеряв сознание (от удара, от опьянения)’; pag2r‘терпкий, кислый, прогорклый (о напитке)’ (это слово имеет значение для понимания изначальной семантики корня) ~ удм. pogra- ‘свалиться, повалиться’ (в том числе и от пьянства, как в народной песне «Ой макмыр йыры висе» (‘Ой, с похмелья голова болит’):

| Куноос но пограмын,

асьмеос но бушамын. |

‘И гости повалились,

И сами мы опустошены’). |

В основах указанных пермских глаголов может, таким образом, сохраняться реликт ППерм названия ‘гриба-галлюциногена, мухомора’ *pag- < *pa\k-, которое не сохранилось, так как было, вероятно, в связи с развитием употребления грибов в пищу под балто-славянским, а затем и русским влиянием вытеснено заимствованным в пермский балто-славянским *gomba > коми gob, удм. gubi ‘гриб’ (см. Напольских 2006: 15-17) и кальками с русского мухомор типа удм. kut kuton gubi букв. ‘гриб ловли мух’, коми gut kulan čak букв. ‘гриб смерти мух’)3 (см. также ниже).

Не исключено, что формально восстанавливаемое таким образом ПУ *pa\ka ‘мухомор; пьянеть, терять сознание’ является суффигированной формой более старого *pVnг (у Х. Каца *pЕnг), которое может быть реконструировано на основе сельк. p6nк ‘мухомор, гриб’ (Katz 2003: 143). Селькупское слово довольно широко представлено в диалектах и означает именно галлюциноген, что видно из производных (напр.: Тым p6nкVVк ‘пить отвар из определённых грибов’) (Alatalo 2004: 73). Оно могло бы иметь решающее значение в дальнейших наших рассуждениях (для обоснования уральского происхождения рассматриваемого термина), но проблема заключается в нетривиальном соответствии в вокализме: соответствие сельк. 6 ~ (П)ФУ *a является, видимо, уникальным, а реконструировать ПУ *Е (*ц / *ō в разных этимологических традициях), как это делал Х. Катц, в данном случае также вряд ли возможно (ср. ПУ *sцne ‘жила’ > ф. suoni ~ мар. A7n ~ удм. sцn ~ сельк. (Кеть) can и т. д.); для предположения об отражении в селькупском слове уральского умлаута нужны дополнительные аргументы. Возможное объяснение происхождения селькупского названия мухомора как особого заимствования из того же источника, что и ПУ *pa\ka см. ниже

По-видимому, старым заимствованием из какого-то уральского языка может быть кет. ha\go ‘мухомор’, не имеющее, видимо, енисейских параллелей. Кетское слово (с закономерной адаптацией *p‑ > *h‑) указывает скорее на источник с начальным *p‑, в силу чего этим источником вряд ли было непосредственно нган. *fa\ka- > hua\ku— (как в Joki 1973: 300); этому препятствуют и семантические, и исторические соображения: скорее это был обско-угорский (или праугорский) язык (как в Хелимский 1982: 245) или какой-то самодийский (прасамодийский, селькупский – ?), ещё сохранявший данный корень в его исконной семантике. Конечно, сохраняется возможность заимствования кетского слова из какого-то неизвестного языка, но уральский источник здесь исключать нельзя.

Уральский корень трудно отделять от др.-инд. bha?ga- ‘(m.) конопля (Cannabis sativaindica Lam.); (f.) опьяняющий напиток из конопли’ ~ ав. ba\ha-, ba\gha— ‘растение, используемое с абортивными целями; сок этого растения и приготовляемый из него наркотик’ < ир. *banga‑ ‘конопля, наркотик из конопли’ (в новоиранских языках обычно – ‘конопля’ и наркотик, изредка – другое растение-галлюциноген, как в перс. bang ‘конопля; белена; гашиш’) (ЭСИрЯ II: 81-83; KEWAI, II: 461-462; Bartholomae 1904: 925). Формально ничто не мешает рассматривать ПУ *pa\ka в числе многочисленных арийских заимствований в уральских языках, и это предположение высказывалось в литературе. Однако, его обоснование всякий раз выглядит, мягко выражаясь, странно. А. Йоки, отмечая (вслед за Э. Н. Сетяля) возможную связь ПУ *pa\kaи др.-инд. bha?ga-, всё-таки предлагал видеть здесь скорее заимствование в ПУ из ПИЕ *spongh‑ ‘гриб, губка’ (об этом слове и слабой обоснованности его праиндоевропейской древности см. ниже) или (хотя, судя по всему, он считал это вариантами одного корня) *pang‑ (> др.-инд. paṅgú‑ ‘хромой’, якобы от ‘неуверенно держащийся на ногах’ и гипотетическое *paggala‑ ‘сумасшедший’) (Joki 1973: 300-301); данная надуманная гипотеза не получила признания. Другие исследователи отделяли обско-угорские, мордовские и марийские слова от коми по вокализму (см. выше) (удмуртская параллель традиционно не привлекалась), с одной, и от нганасанского в силу отдалённости параллели, с другой стороны, рассматривая мордовско-марийско-обско-угорское *pa\ka как ПФУ заимствование либо из раннего праарийского (Rédei1986: 75) (странным образом при этом в основном списке арийских заимствований у К. Редеи это слово отсутствует, есть только краткий комментарий в связи с коми pag‑), либо из древне‑ или праиранского (Korenchy 1972: 64-65), нганасанское – как возможное заимствование из арийского источника через посредство какого-то другого неизвестного (Rédei 1986: 75) или «азиатского» (Korenchy 1972: 64) языка, а коми – как сепаратное заимствование из среднеиранского, в котором краткий *a уже имел шансы сохраниться в пермском, при этом, поскольку позднее среднеиранское *b‑ уже должно было дать *b‑, а не *p‑ в пермском, предполагалось заимствование не деривата ар. *bhanga‑, а нигде не зафиксированного фантома **pang < ПИЕ *spongh‑ ‘гриб, губка’ (Rédei 1986: 74-75) (видимо, имея в виду вслед за А. Йоки приведённое выше др.-инд. paṅgú‑ ‘хромой’). В целом, как видим, предлагавшиеся решения не сильно лучше построений А. Йоки. Это сопровождалось, кроме того, странным комментарием о том, что арийское слово будто бы было заимствовано в уральские (обско-угорские) языки в значении ‘(наркотический) напиток’, а уж потом перешло на название мухомора как источника этого напитка – ведь “большинство азиатских народов знали напиток, приготовляемый из мухоморов” (Korenchy 1972: 64). Естественно, сибирские народы ели мухоморы как галлюциногены и не обязательно приготовляли из них напитки (разве что в Западной Сибири могли отваривать сушёные мухоморы, но это не главный способ их употребления, да и возник он, вероятно, под влиянием русской грибовницы из сушёных грибов), и появление значений, связанных с напитками в дериватах *pa\ka произошло с переходом к употреблению алкоголя в качестве основного средства достижения изменённого состояния сознания, – не говоря уж о том, что иранский банг также используется в качестве наркотика отнюдь не в жидком виде.Подобные беспомощные фантазии лишний раз напоминают о необходимости учёта этнографической конкретики в этимологических построениях.

Если рассматривать ППерм *pag- (< *pa\k-) как отдельное более позднее заимствование, тогда и обско-угорские слова следует отделять от марийско-мордовских (тем более – учитывая семантику: ‘гриб вообще’ на западе и специально ‘мухомор, галлюциноген’ (> ‘опьянеть’ и т. п.) на востоке). Поэтому, если следовать формальной логике, ничто не мешает считать все приводимые уральские корни поздними (едва ли ранее начала I тыс. до н. э.) независимыми заимствованиями из какого-то неизвестного языка (мнение †Е. А. Хелимского, который предполагал специально скифо-сарматское происхождение этих слов [личное сообщение]). Наиболее вероятный в таком случае иранский источник, однако, не очень подходит по семантике: в иранских языках зафиксировано только значение ‘наркотик; растение, из которого получают наркотик’ (и почти повсеместно – специально ‘конопля’ (ЭСИрЯ II: 81-83)), и, если в обско-угорских языках ещё можно предполагать развитие ‘растение-галлюциноген’ > ‘мухомор’ (а в пермском – сохранение исконного иранского значения в глаголах), то для марийско-мордовских слов приходится предполагать развитие ‘растение-галлюциноген’ > ‘мухомор’ > ‘гриб вообще’ при полном отсутствии реликтов исконного значения (да и реликтов употребления мухомора в культуре, хотя, конечно, можно допускать их раннее исчезновение на западе финно-угорского мира в связи с развитием земледелия и появлением алкоголя). Кроме того, странным будет в данном случае и полное отсутствие у дериватов *pa\ka в финно-угорских языках следов повсеместно распространённого в иранских языках и, видимо, праиранского значения ‘конопля’: это растение (Cannabis sativa sativa L.) было давно и хорошо известно финно-угорским народам как источник волокна (удм., коми p2A) и как источник съедобных семян (удм. kenem, коми kцntuS) – рассмотрение сложной этимологии этих слов выходит за пределы темы статьи, но в их древности сомневаться не приходится.

В связи с этой семантической проблемой особое значение имеет возможность реконструкции использования грибов как галлюциногенов в иранской, resp. арийской традиции: если ар. *bhanga‑ могло когда-то или где-то означать ‘гриб’ или ‘мухомор’, то возражение по поводу конопли снимается. Прежде всего следует вспомнить о другом понятии, означавшем галлюциноген, имевший особое значение в ритуальных практиках арийских народов, др.-инд. soma‑ ~ ав. haoma‑ < ар. *sauma‑ ‘выжатое, выжимаемое’ < *sau‑ ‘давить, выжимать’ (KEWAIIII: 505; ЭСИрЯ III: 378-380). Какой-то выжатый сок и у иранцев и у индоариев смешивался с молоком и служил священным напитком, который подносили богам, призывая их к жертве, и который, вероятно, пили и люди, по крайней мере – жрецы (в современных индуистских и зороастрийских ритуалах сома / хаома представляет собой чисто символическую субстанцию и как галлюциноген не употребляется). В зороастрийской традиции (видимо, достаточно давно) хаома приготовляется из сока эфедры (хвойник двухколосковый, кузьмичёва трава, Ephedra distachya L.; упоминается в этой функции также гранат, Punica granatum L.), чему соответствует значение ‘эфедра’ у дериватов ир. *hauma‑ в разных иранских языках. С индийской сомой дело обстоит сложнее: используемая сегодня для приготовления сомы индуистами Sarcostemmaacidum Roxb. не обладает, кажется, никаким наркотическим или возбуждающим воздействием и севернее Индии практически не встречается, что однозначно указывает на инновативный, поздний характер этой традиции. Из эпитетов сомы (напитка, олицетворяющего его божества и растения, из которого он приготовлялся), в Ригведе ясно, что опьяняющий напиток (амрита – напиток бессмертия) изготовлялся на основе выжатого сока и подносился богам, особенно – Индре (его он опьянял, придавал силы и вводил в состояние боевого неистовства: РВ 2.11.11; РВ 8.17.8 и др.), а людям даровал слепым – зрение, способность ходить – обезножившим и вообще – бессмертие. Сок этот сравнивался с мёдом, имел острый и сладкий вкус (РВ 1.4.10; 1.14.10; 1.23.1; 8.79.2-6; 8.8.4-7; 9.25.1 и др.), золотисто-жёлтый или красноватый цвет (РВ 9.25.1,5; 9.26.5 и др.; золотистый и жёлтый – эпитеты хаомы и в Авесте (Хом-Яшт 16-17, 32)). Само растение принёс с горной вершины / с неба орёл, сражённый стрелой мифического лучника, после чего Индра и дэвы, вкусившие сому, победили в соперничестве асуров (РВ 4.26.6; 4.27.3 – с этим может быть связан эпитет “горный”, “выросший на горе”, хотя он применяется не только к соме, но и к богам вообще).

О процессе приготовления напитка можно получить представления по текстам девятой мандалы Ригведы (см. также РВ 8.1.17 и др.), целиком посвящённой соме (аналогично посвящён хаоме Хом-Яшт в Авесте, который, однако, содержит гораздно меньше информации об источнике хаомы) – подробнее см. очерк Т. Я. Елизаренковой в (Ригведа III: 323-353). Сок выделялся, видимо, в небольших количествах, поскольку постоянно упоминаются “капли сомы” и необходимость замачивать или полоскать растение в воде (при этом стебли сомы набухали), выжимали его двумя камнями, процеживали через цедилку из овечьей шерсти (отделяя некие твёрдые фракции, именно в процессе процеживания, видимо, в сок вселялся бог Сома, придающий чудесные качества напитку) в деревянный сосуд, затем сок смешивался с молоком (как пресным так и кислым, вероятно – для смягчения резкого вкуса сока: РВ 8.2.8-10). Интересно упоминание “единственного глаза” в связи с сомой (РВ 9.9.4) – хотя контекст здесь не очень ясен. Некоторые из этих описаний послужили основой для идеи о мухоморе как прототипе ригведийской сомы / авестийской хаомы (Wasson 1968). К сожалению, эта интереснейшая гипотеза при критическом рассмотрении выглядит более сомнительно, чем это кажется по прочтении блестящей монографии Р. Г. Уоссона (Brough 1971), и, пожалуй, главная трудность состоит в том, что для иранской хаомы до сих пор не удавалось обнаружить каких-либо специальных указаний на возможность её «грибного» происхождения: в отличие от неясных свидетельств Ригведы, Хом-Яшт (16) описывает хаому скорее именно как растение, упоминая его “свежие ветви”.

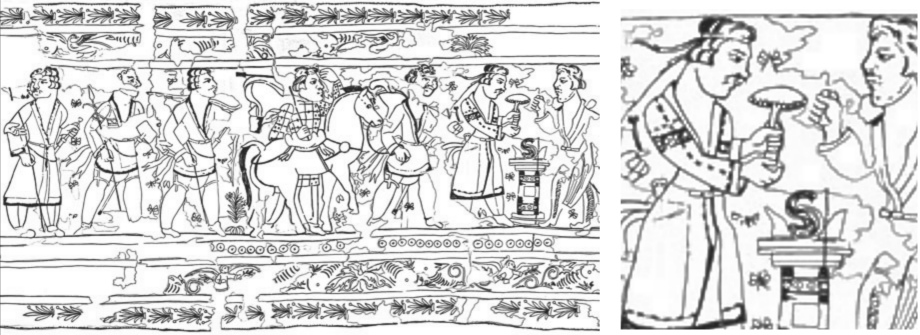

В целом проблема изначальной привязки сомы / хаомы к какому-то конкретному растению остаётся нерешённой, и, видимо, решение действительно лежит уже за пределами филологического анализа текстов ведической и зороастрийской традиции, как прозорливо писала Т. Я. Елизаренкова: “ответа остаётся ждать от археологов: от их находок на территории северо-западной Индии, Афганистана и Пакистана (а не в далёкой Средней Азии)” (Ригведа III: 353). Замечательно, что ответ от археологов, кажется, и в самом деле пришёл, только не из Индии и даже не из Средней Азии, а из Монголии: при раскопках новосибирскими археологами под руководством Н. В. Полосьмак кургана 31 в хуннуском могильнике Ноин-Ула в урочище Суцзуктэ севернее Улан-Батора были обнаружены остатки вышитой шерстяной завесы, по-видимому, северноиндийской работы, датируемой концом I в. до н. э. – началом I в. н. э., которую удалось частично восстановить. На ней изображена группа восточноиранских (индо-скифских или индо-парфянских) воинов, совершающих несомненно зороастрийский ритуал у огненного алтаря. Стоящий ближе всех к алтарю слева мужчина держит в обеих руках гриб, идентифицированный исследователями как вид Strofariaceae (возможно – Psilocybe cubensis(Earle) Singer); идентификация, естественно, приблизительная (например, шляпка гриба на завесе больше кулака взрослого мужчины, что превышает обычный размер псилоцибов; важно, что ареал Psilocybe cubensis в Старом Свете ограничен Индией и Юго-Восточной Азией, не охватывает даже Афганистана, этот гриб, видимо, вовсе не известен в Иране и в Средней Азии), но во всяком любом случае это пластинчатый гриб, обладающий галлюциногенными свойствами, использовавшийся в зороастрийском ритуале, который авторы открытия обоснованно связывают с зороастрийской хаомой и индийской сомой (Полосьмак, Богданов 2015: 84 ff.) (см. рис. 1). Добавлю еще один аргумент в пользу этого предположения: поскольку на завесе из Ноин-Улы явно изображён зороастрийский ритуал, логично было бы ожидать, чтобы стоящий перед огненным алтарём мужчина держал в руках барсом – связку прутьев, которая символизирует присутствие благих язата и призвана отгонять дэвов. В современном зороастрийском ритуале барсом изготовляют из коротких металлических прутьев, а в старину использовали ветки растений. Конкретные растения для изготовления барсома называются только в поздних ривайятах: тамариск, эфедра и гранат. Тамариск исследователи считают вторичной инновацией, а эфедра и гранат – именно те растения, стебли которых использовались и для приготовления хаомы. Кроме того, важно, что в мусульманских фармакологических трактатах X в. хаома упоминается как особое растение (араб. hawm al—maǰus ‘хаома магов’), которое опять-таки не поддаётся точной идентификации, но говорится не о том, что маги(зороастрийские жрецы) изготовляют из него напиток, а лишь о том, что они держат его в руках при произнесении молитв (то есть – как барсом) (Flattery, Schwarz 1989: 80-82). Следовательно, гриб, который держит персонаж с завесы из Ноин-Улы, вполне можно считать хаомой.

Таким образом, оказывается, что некоторые основания для того, чтобы рассматривать сому / хаому (по крайней мере, её возможный ранний вариант) как гриб-галлюциноген, несмотря на обоснованный скепсис специалистов относительно гипотезы Р. Г. Уоссона, всё-таки имеются. В этой связи имеет смысл обратить внимание исследователей арийских языков и культур на то, что оба названия растения, из которого выжимали сок для приготовления сомы, известные в ведической традиции, a.Su‑ и andha‑, которые не имеют хорошей этимологии и никак не помогают установить конкретный вид растения, были достаточно давно (до завершения пермской деназализации, то есть по крайней мере до середины I тыс. н. э.) заимствованы в финно-угорские языки. Точнее, следует говорить о заимствовании в раннепермский праязык или допермские диалекты прафинно-угорской общности, которые, видимо, имели самые интенсивные контакты с арийскими:

– удм. uZ2 gum2 (gum2 ‘трубка, тростник’) ‘дягиль (Angelica archangelica L.)’ ~ коми aZ‘закваска для кислых щей (из муки, отрубей или капустных листьев)’, aZ gum ‘борщевик (Heracleum L.)’ (КЭСК: 30-31) < доперм. *aNSз ‘растение с трубчатым стеблем, используемое в качестве острой приправы, закваски’ ¬ ар.: др.-инд. a.Su‑ ‘волокно, стебель сомы; луч’ ~ ав. ąsuš ‘стебель хаомы’ (более глубокие параллели ненадёжны) (KEWAI I: 13);

– удм. ud ‘всходы, росток, молодая трава’ ~ коми od ‘всходы, росток, весенняя зелень’ ~ мар. oIar ‘поросль, побег, ветвь’ (судя по переходу *‑nt‑ > ‑I‑ в марийском можно предполагать пермское заимствование, расширение на ‑r непонятно) (Rédei 1986: 49-50) < доперм. *antз‘росток, поросль, всходы’ ¬ ар.: др.-инд. andha‑ ‘трава, сома (растение)’ (иранских соответствий нет, но ср. греч. ἄνϑος ‘цветок’ и др.) (KEWAI I: 36).

При этом сам основной термин, ар. *sauma‑ финно-угорским языкам не известен, что, возможно, лишний раз указывает на его позднее вторичное происхождение у ариев. С другой стороны, трудно отрывать от этого комплекса ПУ *paŋka ~ ар. *bhanga‑, но проблема в том, что *bhanga‑ и *sauma‑ в арийской традиции – разноплановые, практически непересекающиеся понятия 4. Весь этот комплекс данных указывает скорее всего на то, что культ сомы / хаомывозник как общая инновация у ариев Ригведы и Авесты в эпоху сложения соответствующих традиций (в самом широком диапозоне – во II тыс. до н. э.) на базе более старой культуры ритуального использования галлюциногенов, и наиболее старым названием таких галлюциногенов должно было быть именно *bhanga‑, но какое конкретно растение (или гриб) скрывалось за этим именем – вряд ли можно установить, да и не обязательно это должно было иметь значение, равно как и в более позднем случае с сомой / хаомой.

Если, таким образом, восстанавливать в ранней арийской традиции использование галлюциногена – гриба или растения *bhanga‑, можно в новом свете рассмотреть соответствие ар. *bhanga‑ ~ лат. fungus ‘гриб’. В фонетическом отношении сопоставление почти безупречно, однако ни в одном из этимологических словарей оно даже не упоминается. Причиной этого является то обстоятельство, что в римской культуре употребление грибов и вся грибная культура фиксируются очень поздно (обычно упоминают императора Клавдия, который по преданию был отравлен грибами, и сатиры Ювенала, где упоминается употребление в пищу кесарева гриба (Amanita caesarea Pers.), всё – I в. н. э.)5. Поэтому лат. fungus рассматривается вместе с греч. σπόγγος ‘губка’ и арм. sownk ‘гриб (в особенности – древесный)’ < *spongo‑ ‘гриб, губка’ как Wanderwort неизвестного происхождения или заимствование из какого-то «средиземноморского» языка (более отдалёнными являются параллели лит. spungė̃ ‘прыщ, бугорок на коже’, нем. Schwamm ‘губка, гриб’ и даже ПСлав *gǫba ‘гриб, губка, губа’ – якобы, с метатезой из *sponga‑ / *bonga‑ – и др.) (Walde, Hoffman 1938: 566-567; Kluge 2002: 830; ЭССЯ VII: 79-80), – замечу что никаких надёжных источников для такого заимствования до сих пор обнаружено не было (кавказские параллели выглядят скорее как старые заимствования из армянского, чем наоборот (Martirosyan 2009: 586-587), и во всяком случае формы типа груз. soḳoили хунз. zoḳo ‘гриб’ никак не могли быть источником греческого или латинского слов), что делает это предположение беспредметным6. Учитывая аттическую диалектную форму, греч. σφόγγος ‘губка’ и на основании лат. fungus, арм. sownk ‘гриб’ и ар. *bhanga‑ ‘галлюциноген; конопля’ можно реконструировать ПИЕ *(s)bhongo‑, для которого следует восстанавливать значение ‘гриб-галлюциноген’ с последующим развитием в ‘гриб, губка’ на западе (где следует предполагать раннюю утрату употребления грибов-галлюциногенов с вероятной заменой их алкоголем аналогичную процессам в западных финно-угорских языках – см. выше) и в ‘растение-галлюциноген’ > ‘конопля и др.’ – на востоке, где грибы были вытеснены другими галлюциногенами (прежде всего – индийской коноплёй). Опять-таки не уверен, что данная этимология будет принята индогерманистами, но полагаю, что обоснована она не меньше, чем расплывчатое предположение о заимствовании при непонятных обстоятельствах из неизвестного языка («грибной ренессанс» в латинской культуре начала нашей эры совершенно не обязательно предполагает, что и слово для гриба должно было быть в латыни столь же поздним).

Таким образом, перед нами две нетривиальные праязыковые этимологии: ПИЕ *(s)bhongo‑ ‘гриб-галлюциноген’ и ПУ *paŋka ‘мухомор’. Обе они, хотя и реконструируются формально вполне надёжно, могут быть интерпретированы и как результат позднего трансевразийского распространения соответствующих слов, но при этом и фонетический облик, и семантика никак не позволяют рассматривать их отдельно друг от друга. Важно, что в целом наблюдается одинаковая тенденция развития значений дериватов этих этимонов: на западе и в уральских, и в индоевропейских языках происходит нейтрализация понятия ‘гриб’ (> ‘губка’ и т. п.) без каких-либо следов его галлюциногенного использования, а на востоке превалирует именно понятие ‘галлюциноген’, причём им может быть как гриб, так и какое-либо растение. Градиент по линии север-юг охватывает только восточную («галлюциногенную») зону, что и понятно, поскольку речь идёт о разных галлюциногенах: на севере, в Сибири и на Урале превалирует значение ‘мухомор’, на юге, в Средней и Южной Азии – ‘конопля’. По всей вероятности, сдвиги значений восточно-западного градиента объясняются тем, что на западе старые «грибные» галлюциногены вытесняются алкоголем (у финно-угров – пивом, брагой и медовухой в связи с развитием земледелия, малознакомого уралоязычным народам Сибири и вовсе неизвестного носителям финно-угорского праязыка; у индоевропейцев – вином, в связи с их проникновением в зону раннего и интенсивного виноделия в Средиземноморье). Градиент север-юг объясним отсутствием на севере индийской конопли (Cannabis sativa indica Lam.), по сравнению с которой северная конопля (Cannabis sativa sativa L., да и Cannabis sativa ruderalisJanisch.) слабее как источник наркотических веществ, и использовалась с древности только для получения волокна и семян (масла). По-видимому, аналогичным образом ослабевает и галлюциногенное воздействие мухомора красного (Amanita muscaria L.) в обратном направлении с севера на юг (специальные исследования по этому поводу мне не известны, но таково мнение представителей традиционных культур, для которых характерно ритуальное употребление мухоморов, и исследователей, знакомых с этой традицией: во всяком случае, тундровые мухоморы, например, считаются «сильнее» таёжных – за информацию я признателен †Ю. Б. Симченко), вследствие чего на юге его место занимают более сильные галлюциногены типа конопли. Итак, перед нами обширный, но достаточно цельный трансевразийский ареал, который мог иметь единый исток – скорее всего тот же, который имеют ПИЕ *(s)bhongo‑ ~ ПУ *paŋka. Поэтому важно рассмотреть, нет ли у этих слов других параллелей в Евразии.

Интересный материал для дальнейших, не совсем тривиальных, но вполне заслуживающих внимания сопоставлений с индоевропейским и уральским корнями имеется далее в Восточной Азии. Прежде всего, это ПЧК *Uwapa- ‘мухомор’ > ПЧук *wapaq: чук., коряк., алют. wapak(a), ПКамч *kpan ~ *xpan: зап.-камч. x(k)pan ‘мухомор’ (Мудрак 2000: 43). В связи с интересующей нас этимологией показательно наличие в словаре О. А. Мудрака ещё и ПЧК *pъhona ‘гриб’ > ПЧук *pъhona: чук. pЭo\, коряк. p(ә)hona и т. д., ПКамч *qpon-om: итель. qponom, зап.-камч. kponom ‘гриб’ (Мудрак 2000: 110): трудно не заподозрить, что приводимый в этих двух словарных статьях камчадальский материал скорее всего на самом деле представляет собой одну и ту же основу. Прототип этой основы может быть представлен в самом общем виде7 как *qpan (> итель. qponom, зап.-камч. kponom ‘гриб’, зап.-камч. x(k)pan ‘мухомор’; формы чукотских языков могут иметь более сложное происхождение или даже быть не связанными с камчадальскими). Если предполагать возможность ранней и весьма типичной для этих языков редупликации в (чукотско‑)камчатском, из пракамчадальского выводима праформа интересующих нас ПИЕ и ПФУ / ПУ слова: *qpan-qpa(n) > *(U)ba\gwa- > *bhongo- / *pa\ka.

Существование в Восточной Азии древнего названия ‘гриба / мухомора’ типа *qpanможет быть подкреплено данными китайского языка: кит. 菌 jùn ‘гриб’ (в современном языке скорее именно ‘пластинчатый, наземный гриб, растущий под деревьями’, 木菌 mùjùn; используется в названиях таких грибов как 松露菌 sōnglùjùn ‘трюфель’ и др. ср. также 菌柄jùnbǐng ‘ножка гриба’, 菌伞 jùnsǎn ‘шляпка гриба’) ~ кантон. kwan/ ~ вьет. kuần < РСКит *gwin’(Pulleyblank 1991: 169). Для более ранних состояний китайского языка С. А. Старостин восстанавливает: Preclassic Old Chinese *ghrunЭ > Сlassic Old Chinese *ghrwкn (Вавилонская башня 2020). Поскольку время попадания данного слова в китайский язык не известно, но сино-тибетских параллелей ему не имеется, оно не обязательно является древним, и наличие в реконструкции кластера с *-r- не мешает нашему сопоставлению: более поздняя (заимствование рубежа эр) праформа *ghwкn достаточно близка пракамчадальской *qpan 8! Таким образом, данное китайское слово можно рассматривать как заимствование, попавшее в древнекитайский вследствие контактного или субстратного влияния на него неизвестных нам «палеоазиатских» языков аборигенов Восточной Азии, возможно близких к (чукотско‑)камчатским или, по крайней мере, находившихся в контакте и с камчадальским.

Таким образом, можно высказать гипотезу о происхождении ПИЕ *bhongo- ‘гриб-галлюциноген’ и ПУ *pa\ka ‘мухомор’ с востока Азии, в конечном счёте – из условно называемого здесь «палеоазиатским» языка, возможно близкого (чукотско-)камчатским, где существовала редуплицированная форма *qpan-qpa(n) от древней основы *qpan- ‘гриб, мухомор’, заимствованной из того же или родственного ему источника и в древнекитайский язык. В свете этого предположения вопрос о заимствовании из арийского в уральские или из уральских в арийские снимается: речь, вероятно, действительно идёт об очень древнем Wanderwort, которое могло независимо проникнуть и в праиндоевропейский, и в прауральский. Рассмотренное выше загадочное сельк. p6nк ‘мухомор, гриб’ в этом случае может отражать нередуплицированную основу языка-источника *qpan (и, таким образом, подтверждает предлагаемую здесь гипотезу), хотя отклоняющийся вокализм в селькупском всё ещё нуждается в объяснении.

Дальнейшие параллели рассматриваемому корню мне пока не известны. Имеющаяся в базе ностратических реконструкций, носящей в целом весьма предварительный характер, ностратическое *pugu ‘нарост, вздутие’ (Вавилонская башня 2020) фонетически и семантически достаточно далеко, и – главное – является, конечно, фикцией: ПИЕ *p6g-, *p^ng- ‘вздутие’ (> рус. пуговица и др.) в таком виде скорее всего не может быть реконструировано, поскольку представляет собой результат обобщения различных несвязанных слов (см. в связи с пуговицей(ЭСРЯ III: 400-401)), а возможный ПИЕ прототип пуговицы следует рассматривать как производное от глагольной основы *pu- ‘дуть, надуваться, вспухать’ (IEW: 789). ПАлт *p‘ugu‘трут, древесный гриб, нарост’ основано на ошибочном сближении чув. 2v / 2vК ~ монг. uula‘трут’ (VEWT: 508) (скорее всего может быть объяснено как заимствование из одно языка в другой) с эвенк. hujulgen ‘кап (нарост на берёзе)’ и т. д., которые с данным чувашским и монгольским словом связаны быть не могут (ССТМЯ: 338). ПУ *pakAa ‘узел; древесный нарост’ (> ф. pahka etc. (UEW: 350)) имеет необъяснимый вокализм с точки зрения ностратического соответствия и предполагает совершенно непонятное расширение на *-A- 9. Драв. *buk- ‘cheek; fat’ семантически настолько далеко от прототипа, что даже ностратисты ставят его в статью под знаком вопроса. Эск. *puju\a ‘вид гриба (пыльник)’ является очевидным производным от эск. *puju- ‘дымить, куриться, покрывать сажей’. О ПЧК *pъhona ‘гриб’ см. выше. Естественно, часть этих слов может и просто иметь ономатопоэтическое происхождение.

Приводимое в (Wasson 1968: 171) маорийское pangй, pang1 ‘трут из губчатого гриба’, упомянутое и в (Joki 1973: 300), также сюда не относится, поскольку, по всей очевидности, является новообразованием от маорийского pa (pass. pangia) ‘касаться, достигать, ударять’ (см. Williams 1957: 243, 258); по поводу семантики ср. англ. touchwood ‘трут’ – маорийское слово может быть просто калькой с английского.

В тайге и тундре Сибири и Дальнего Востока мухомор, видимо, повсеместно использовался как галлюциноген (сводку см., например, Wasson 1968). Любопытно при этом, что для дорусской культуры аборигенов Сибири использование съедобных грибов в пищу было совершенно чуждо: в лучшем случае грибы воспринимались как «пища оленей» (в основном у оленеводов тундры: олени очень любят грибы, особенно – мухоморы, что доставляет пастухам немало хлопот). Наиболее ясно отношение к грибам выражено в известном кетском мифе, согласно которому грибы (съедобные) – это бывшие фаллосы, которыми по их прямому назначению по мере надобности пользовались женщины в те древние времена, когда мужчин не было, а когда появились мужчины, фаллосы-грибы “захирели”, но остались в лесах, и их едят русские – при этом исследователь специально отмечает, что ещё в начале XX в. кеты с отвращением смотрели, как русские едят грибы, и “иных при этом тошнит” (Анучин 1914: 9). Близкие воззрения зафиксированы и у нивхов: раньше нивхи не ели грибов, так как гриб – это пенис чёрта, который он высунул из-под земли (Березницкий 2003: 132). Подобное отношение к употреблению грибов в пищу как к странной русской привычке, вызывающей у «нормальных» людей естественную брезгливость, сохраняется, например, до сих пор и у отдельных групп некрещёных удмуртов Башкирии – при том, что в «обычной», «материковой» удмуртской кухне грибы занимают весьма почётное место, источником чего, однако, является, очевидно, русская и даже балто-славянская традиция, что маркируется и происхождением удм. gubi ~ коми gob < ППерм. *gobз ‘гриб’ из балто-слав. *gomba > ПСлав. gǫba ‘гриб, губа’ (Напольских 2006: 12-14). Это обстоятельство представляется весьма важным для понимания рассматриваемой здесь евразийской этимологии: специальное название для ‘мухомора’ в Северной Азии как правило не смешивалось с общим обозначением ‘гриба’ (за исключением итель. qponom, зап.-камч. kponom ‘гриб’), но должно было давать семантические дериваты со значениями, связанными с галлюциногенным действием мухомора – что и наблюдается практически повсеместно кроме крайнего запада (европейские финно-угорские языки и лат. fungus) и крайнего юго-востока (кит. jùn) ареала – и эти традиции должны рассматриваться как окраинные и маргинальные.

Пожалуй, полюсом «культуры мухомора» в Северной Азии является Чукотка и Камчатка: здесь, помимо его употребления как галлюциногена в ритуальных целях (например, в корякской культуре – вполне живая и даже получающая в последнее время новое дыхание традиция), существуют ещё и развёрнутые фольклорно-мифологические представления о «людях-мухоморах», образующие, таким образом, целый «мухоморный» культовый комплекс (см., напр. Dean 1961: 15-22). Именно здесь находятся, по-видимому, самые старые свидетельства существования такого комплекса – знаменитые Пегтымельские петроглифы Чукотки, датируемые второй половиной II – I тыс. до н. э. (рис. 2) (Кирьяк 2003: 238 ff.). Поэтому не удивительно, что рассматриваемое в статье трансевразийское название мухомора имеет в конечном счёте источник, так или иначе связанный с чукотско-камчатскими языками.

В данной работе я не касаюсь американского материала, однако у меня практически нет сомнения в том, что крайний северо-восток Азии в данном случае – периферия американского культурного мира, для которого в целом, видимо, чрезвычайно характерны обе отмеченных здесь сибирские особенности: использование грибов (в том числе и мухоморов) как галлюциногенов с соответствующим культово-мифологическим оформлением, с одной стороны, и сексуальные табу на использование грибов в пищу типа приведённых выше сибирских, с другой. Возможно (поиски пока не привели меня к заслуживающим упоминания находкам), в Америке найдутся и дальнейшие параллели к рассматриваемой этимологии.

Сокращения названий языков и диалектов:

ав. – авестийский, алют. – алюторский, англ. – английский, ар. – арийский (индоиранский), арм. – армянский, вьет. – вьетнамский, греч. – древнегреческий, груз. – грузинский, доперм. – допермский (прафинно-угорские диалекты-предки прапермского), драв. – дравидийский, др.-инд. – древнеиндийский, зап.-камч. – западно-камчадальский, итель. – ительменский, кант. – кантонский («диалект» Юэ), кет. – кетский, кит. – китайский (путунхуа), коряк. – корякский, лат. – латинский, лит. – литовский, манс. – мансийский (С – северный (Сев. Сосьва), Пел. – Пелым), маньчж. – маньчжурский, мар. – марийский, монг. – монгольский, морд. – мордовский (м. – мокшанский, э. – эрзянский), нан. – нанайский, нган. – нганасанский, негид. – негидальский, нем. – немецкий, орок. – орокский, перс. – персидский, ПАлт – праалтайский, ПИЕ – праиндоевропейский, ПКамч – пракамчадальский, ППерм – прапермский, ПТМ – пратунгусо-маньчжурский, ПУ – прауральский, ПФУ – прафинно-угорский, ПЧК – прачукотско-камчатский, ПЧук – прачукотский, РСКит – раннесреднекитайский (по Э. Паллиблэнку, сер. Iтыс. н. э.), рус. – русский, сельк. – селькупский (Кеть – кетский диалект селькупского языка, С – северный, Тым – тымский), удм. – удмуртский, ульч. – ульчский, ф. – финский, хант. – хантыйский (Вас. – Васюган, Каз. – Казым), хунз. – хунзибский, чув. – чувашский, чук. – чукотский, эвенк. – эвенкийский, эск. – эскимосский.

Примечания:

1 Благодарю †Е. А. Хелимского за консультацию по нганасанскому материалу

2 «Проблема» состоит в том, что, согласно уралистическому канону ПФУ *a, якобы, не может давать ППерм *a (UEW: 355). Между тем, эта возможность настолько естественна, что не является препятствием (и даже не вызывает никаких комментариев!) и для самого К. Редеи – ср. хотя бы ПУ *pajз, *paśз на соседних страницах того же выпуска словаря (UEW: 349, 357) – в этих примерах, видимо, предполагается воздействие палатального консонанта, но ср., например, ф.-перм. *wanša ‘старый’ > ф. vanha, коми važ, удм. vuž (UEW: 813) – в удм. pogra‑ старое *o (< *a) не перешло в u в двуморной основе аналогично удм. sult2‑ ‘вставать’ (двуморная основа с сохранением этимологического *u) / s2l- ‘стоять’ (одноморная основа со сдвигом *u > *2). Кроме того, удм. pogra‑ можно рассматривать и как результат контаминации c удм. pog ‘ком’ (но едва ли как дериват! – этимологию в связи с предполагаемым ономатопоэтическим характером корня см. UEW: 404) и с рус. погром (ср. в той же песне: ӝӧк вылын погром вӧлдэм <…> куноос но пограмын ‘на столе погром расстилается, <…> и гости повалились’ – игра слов погром и пограмын здесь очевидна). Таким образом, возражения по вокализму решающего значения в данном случае не имеют.

3 В связи с изложенным можно высказать предположение о том, что ППерм *pag ‘ком, шар’ (> удм. pog) может быть связан не (с)только с приводимыми в (UEW: 404) ономатопоэтическими словами других финно-угорских языков, но и с рассматриваемым здесь ПФУ (? ПУ) *paŋka с переходом *‘гриб’ > ‘ком, шар’.

4 В описаниях сомы в Ригведе, впрочем, есть одно любопытное место: upo ṣu jātamapturaṃ gobhirbhaṅgaṃ pariṣkṛtam | induṃ devā ayāsiṣuḥ – ‘(к) только что благородившемуся, воды преодолевающему, коровами, прорывающемуся (bhaṅgaṃ), украшенному | (к) капле (= соме) боги приблизились’ (РВ 9.61.13) (перевод мой – благодарю Я. В. Василькова за бесценную помощь). Текст – обычное для девятой мандалы иносказательное описание приготовления сомы: сок рождается в выжимании, «преодолевает» воду, с которой был соединён в процессе замачивания стебля, «прорывается» через цедилку и смешивается с молоком (= «украшается коровами»). Интерес представляет комплекс gobhirbhaṅgaṃ pariṣkṛtam, где gobhis <…> pariṣkṛtam ‘(к) коровами <…> украшенному’ оказывается разорван словом bhaṅgaṃ – Acc. от bhaṅga, которое здесь обычно понимают как причастие от bhanakti ‘ломать, разбивать, пробивать(ся)’ (KEWAI II: 460-461, 469). В принципе ничто не мешает рассматривать это bhaṅgaṃ как ещё одно название растения, из которого изготовляли сому (‘(к) бханге, коровами украшенному’), и интерпретировать его, таким образом, как hapax, сохранивший древнее обозначение сомы, сближающее его с арийским названием конопли и уральским названием мухомора. Это предположение вряд ли будет принято исследователями Ригведы, но в контексте рассматриваемого здесь материала выглядит не так уж и фантастично. Интересно в типологическом плане, что одна из этимологий ПСлав *gribъ – в связи с *gribati ‘разгребать, раскапывать’, предполагает первоначально значение ‘то, что выбивается из-под земли’ (ЭССЯ VII: 127; ЭСРЯ I: 457-458).

5 Благодарю Н. Н. Казанского за консультацию.

6 Не может ли иметь ко всему этому отношение груз. bage ‘губа (человека); рот’? Благодарю †Р. П. Риттера за эту параллель и за ценные консультации по индогерманистике и Ю. А. Дзиццойты за указание на правильную форму грузинского слова.

7 Не уточняя пока конкретного содержания начального кластера и имея в виду, что данное слово может быть не прачукотско-камчатским (как бы ни реконструировать его консонантизм), а собственно камчадальским (субстратным по отношению к чукотско-камчатскому слою ительменского языка).

8 Здесь появляется возможность уточнить «палеоазиатский» прототип: скорее было что-то близкое к *γβan.

9 На самом деле следует реконструировать ПУ *paška с метатезой (>*pakša) не в прибалтийско-финском (как в UEW: 350), а в самодийском и с усложнением кластера (>*pakška) в мордовских. Дело в том, что этот корень имеет палатальный вариант ф.-перм. *päškз ‘орех, лещина (Corylus avellana L.)’ (UEW: 726-727) – один из примеров вокалического звукосимволизма в уральских языках, когда палатальный вариант слова означает более мелкий предмет по сравнению с велярным (венг. doboz ‘короб, коробка’ ~ döböz ‘коробочка’).

Библиография

Анучин, В. И. (1914) Очерк шаманства у енисейских остяков, Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Имп. Академии Наук, Вып. 2:2, СПб.

Березницкий, С. В. (2003) Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов амуро-сахалинского региона. Владивосток: Дальнаука.

Вавилонская башня (2020) Проект «Эволюция языка», Языки мира: этимологические базы (https://starling.rinet.ru/index2.php?lan=ru) (20.05.2020).

Кирьяк (Дикова), М. А. (2003) Древнее искусство севера Дальнего Востока как исторический источник (каменный век). Магадан.

Мудрак, О. А. (2000) Этимологический словарь чукотско-камчатских языков. М.: Яз. рус. культуры.

Напольских, В. В. (1997) Введение в историческую уралистику. Ижевск.

Напольских, В. В. (2006) Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в середине I тыс. н. э.., Славяноведение, №2.

Напольских, В. В., Энговатова А. В. (2000) Симпозиум «Контакты между носителями индоевропейских и уральских языков в неолите, энеолите и бронзовом веке (7000-1000 гг. до н.э.) в свете лингвистических и археологических данных» (Твярминне, 1999), Российская археология. №4.

Полосьмак, Н. В., Богданов, Е. С. (2015) Курганы Суцзуктэ (Ноин-Ула, Монголия). Часть 1. Новосибирск: ИНФОЛИО.

РВ – Ригведа (1999) Перевод и подготовка издания Т. Я. Елизаренковой. П. А. Гринцер (отв. ред.). М.: Наука.

ССТМЯ – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков (1975-1977) Материалы к этимологическому словарю. Отв. ред. В. И. Цинциус. Т. 1-2. Ленинград: Наука.

Хелимский, Е. А. (1982) Кетский сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Вып. 3. Ленинград: Наука.

Хелимский, Е. А. (2000) Компаративистика, уралистика: лекции и статьи. Москва: Яз. рус. культуры.

ЭСИрЯ I–V – Этимологический словарь иранских языков (2000-2015) Расторгуева В. С., Д. И. Эдельман (отв.ред.). Т. 1-5, М.: Восточная лит.

ЭСРЯ I–IV – Фасмер, М. (2007) Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. Перевод с немецкого, примечания О. Н. Трубачёва. М.: Астрель.

ЭССЯ I(–XXXVIII) – Этимологический словарь славянских языков (1974-2019) Праславянский лексический фонд, Ред. О. Н. Трубачёв, А. Ф. Журавлёв (с 31 вып.). Вып. 1-38). М.: Наука.

Alatalo, J. (2004) Sölkupische Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo Alatalo. Zusammengestellt und hrsg. von J. Alatalo, Lexica Societatis Fenno-Ugrica, XXX. Helsinki.

Bartholomae, Ch. (1904) Altiranisches Wörterbuch. Strassburg.

Brough, J. (1971) Soma and Amanita muscaria // Bulletin of the School of Oriental and American studies. Vol. 34:2. London.

Dean, S. W. (1961) Kamchadal texts collected by W. Jochelson. The Hague.

Erdélyi, I. (1970) Selkupisches Wörterverzeichnis. Bloomington.

Flattery, D. S., Schwarz, M. (1989) Haoma and Harmaline: the botanical identity of the Indo-Iranian sacred hallucinogen “soma” and its legacy in religion, language, and Middle Eastern folklore, Near Eastern Studies, vol. 21. Berkeley – Los Angeles – London.

Helimski, E., Kahrs, U. (2001) Nordselkupisches Wörterbuch von F. G. Mal’cev (1903), Hamburger sibirische und finnisch-ugrische Materialien (Hebent sua fata manuscripti). Hamburg: Universität Hamburg.

IEW – Pokorny, J. (1959) Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern – Wien.

Joki, A. J. (1973) Uralier und Indogermanen, Mémoires de la Société Finno—Ougrienne. Vol. 151. Helsinki.

Katz, H. (2003) Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörtern in den uralischen Sprachen. Heidelberg.

KEWAI I–IV – Mayrhofer, M. (1956-1980) Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. 1-4. Heidelberg.

Kluge, F. (2002) Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Auflage. Berlin – NewYork.

Korenchy, E. (1972) Iranische Lehnwörter in den ob-ugrischen Sprachen. Budapest.

Martirosyan, H. K. (2009) Etymological dictionary of the Armenian inherited lexicon, Leiden Indo-European etymological dictionary series. Vol. 8. Leiden.

Pulleyblank, E. A. (1991) Lexicon of Reconstructed Pronunciation in the Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin. Vancouver.

Rédei, K. (1986) Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten, Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. Bd. 468 (Veröffentlichungen der Komission für Linguistik und Kommunikationsforschung. Heft 16). Wien.

UEW – Rédei, K. (1986-1991) Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest,.

VEWT – Räsänen, M. (1969) Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Bd. 17:1. Helsinki.

Walde, A., Hoffman, J. B. (1938) Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Indogermanische Bibliothek. Erste Abteilung. Lehr‑ und Handbücher. II Reihe: Wörterbücher. Bd. 1. Heidelberg.

Wasson, R. G. 1(968) Soma, divine mushroom of immortality (Ethno-mycological studies, 1). The Hague – New York.

Williams, H. W. (1957) A dictionary of the Maori language. Wellington.

References

Alatalo, J. (2004) Sölkupische Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo Alatalo. Zusammengestellt und hrsg. von J. Alatalo, Lexica Societatis Fenno-Ugrica, XXX. Helsinki.

Anuchin, V.I. (1914) Ocherk shamanstva u enisejskih ostjakov [Essay on Shamanism at the Yenisei Ostyaks], Sbornik Muzeja Antropologii i Jetnografii pri Imperatorskoj Akademii Nauk [Collection of the Museum of Anthropology and Ethnography at the Imperial Academy of Sciences], Issue 2: 2, St. Petersburg.

Bartholomae, Ch. (1904) Altiranisches Wörterbuch. Strassburg.

Bereznitsky, S.V. (2003) Jetnicheskie komponenty verovanij i ritualov korennyh narodov amuro-sahalinskogo regiona [Ethnic components of the beliefs and rituals of the indigenous peoples of the Amur-Sakhalin region]. Vladivostok: Dal’nauka.

Brough, J. (1971) Soma and Amanita muscaria // Bulletin of the School of Oriental and American studies. Vol. 34:2. London.

Dean, S. W. (1961) Kamchadal texts collected by W. Jochelson. The Hague.

Erdélyi, I. (1970) Selkupisches Wörterverzeichnis. Bloomington.

Flattery, D. S., Schwarz, M. (1989) Haoma and Harmaline: the botanical identity of the Indo-Iranian sacred hallucinogen “soma” and its legacy in religion, language, and Middle Eastern folklore, Near Eastern Studies, vol. 21. Berkeley – Los Angeles – London.

Helimski, E., Kahrs, U. (2001) Nordselkupisches Wörterbuch von F. G. Mal’cev (1903), Hamburger sibirische und finnisch-ugrische Materialien (Hebent sua fata manuscripti). Hamburg: Universität Hamburg.

IEW – Pokorny, J. (1959) Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern – Wien.

Joki, A. J. (1973) Uralier und Indogermanen, Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Vol. 151. Helsinki.

JSIrJ I–V – Jetimologicheskij slovar’ iranskih jazykov [Etymological Dictionary of Iranian Languages] (2000-2015) Rastorgueva V.S., D.I. Edelman (eds.). Vol. 1-5, Moscow: Vostochnaja literatura.

JSRJ I–IV – Fasmer, M. (2007) Jetimologicheskij slovar’ russkogo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language.] Vol. 1-4. Translation from German, notes by O. N. Trubachev. Moscow: Astrel’.

JSSJ I(–XXXVIII) – Jetimologicheskij slovar’ slavjanskih jazykov [Etymological Dictionary of Slavic Languages] (1974-2019), O. N. Trubachev, A. F. Zhuravlev (eds.). Issues 1-38, Moscow: Nauka.

Katz, H. (2003) Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörtern in den uralischen Sprachen. Heidelberg.

KEWAI I–IV – Mayrhofer, M. (1956-1980) Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. 1-4. Heidelberg.

Khelimsky, E.A. (1982) Ketskij sbornik. Antropologija, jetnografija, mifologija, lingvistika [Keto-Uralica: Anthropology, ethnography, mythology, linguistics]. Issue 3. Leningrad: Nauka.

Khelimsky, E.A. (2000) Komparativistika, uralistika: lekcii i stat’I [Comparative studies, Ural stidies: lectures and articles]. Moscow: Languages of Russian Culture.

Kiryak (Dikova), M.A. (2003) Drevnee iskusstvo severa Dal’nego Vostoka kak istoricheskij istochnik (kamennyj vek) [Ancient art of the north of the Far East as a historical source (Stone Age)]. Magadan.

Kluge, F. (2002) Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Auflage. Berlin – NewYork.

Korenchy, E. (1972) Iranische Lehnwörter in den ob-ugrischen Sprachen. Budapest.

Martirosyan, H. K. (2009) Etymological dictionary of the Armenian inherited lexicon, Leiden Indo-European etymological dictionary series. Vol. 8. Leiden.

Mudrak, O. A. (2000) Jetimologicheskij slovar’ chukotsko-kamchatskih jazykov [Etymological Dictionary of the Chukchi-Kamchatka Languages]. Moscow: Languages of Russian Culture.

Napolsky, V.V. (1997) Vvedenie v istoricheskuju uralistiku [Introduction to historical Ural studies]. Izhevsk.

Napolskikh, V.V. (2006) Balto-slavjanskij jazykovoj komponent v Nizhnem Prikam’e v seredine I tys. nashej jery [The Baltic-Slavic language component in the Lower Prikamye in the middle of the 1st millennium AD], Slavjanovedenie [Slavic Studies], N 2.

Napolskikh, V.V., Engovatova, A.V. (2000) Simpozium «Kontakty mezhdu nositeljami indoevropejskih i ural’skih jazykov v neolite, jeneolite i bronzovom veke (7000-1000 gg. do n.je.) v svete lingvisticheskih i arheologicheskih dannyh» (Tvjarminne, 1999) [Symposium “Contacts between speakers of Indo-European and Uralic languages in the Neolithic, Eneolithic and Bronze Age (7000-1000 BC) in the light of linguistic and archaeological data” ( Twyarminne, 1999)], Rossijskaja arheologija [Russian archeology], N 4.

Polosmak, N.V., Bogdanov, E.S. (2015) Kurgany Suczuktje (Noin-Ula, Mongolija) [Mounds of Suzukte (Noin-Ula, Mongolia)]. Part 1. Novosibirsk: INFOLIO.

Pulleyblank, E. A. (1991) Lexicon of Reconstructed Pronunciation in the Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin. Vancouver.

Rédei, K. (1986) Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten, Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. Bd. 468 (Veröffentlichungen der Komission für Linguistik und Kommunikationsforschung. Heft 16). Wien.

Rigveda (1999) Translation and preparation of the publication by T. Ya. Elizarenkova, P.A. Grinzer (ed.). Moscow: Nauka.

Sravnitel’nyj slovar’ tunguso-man’chzhurskih jazykov [Comparative Dictionary of the Tungus-Manchu Languages] (1975-1977) Materialy k jetimologicheskomu slovarju [Materials for the etymological dictionary], V.I. Tsintsius (ed.), Vol.1-2. Leningrad: Nauka.

The Tower of Babe (2020) The Evolution of Human Language Project (https://starling.rinet.ru/index2.php?lan=en) (20.05.2020).

UEW – Rédei, K. (1986-1991) Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest.

VEWT – Räsänen, M. (1969) Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Bd. 17:1. Helsinki.

Walde, A., Hoffman, J. B. (1938) Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Indogermanische Bibliothek. Erste Abteilung. Lehr und Handbücher. II Reihe: Wörterbücher. Bd. 1. Heidelberg.

Wasson, R. G. 1(968) Soma, divine mushroom of immortality (Ethno-mycological studies, 1). The Hague – New York.

Williams, H. W. (1957) A dictionary of the Maori language. Wellington.